たくさんのブログの中からりんちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

意識障害の評価は、日頃の患者さんや利用者さんの状態からも観察することができます。日頃から一人ひとりの状態を観察していると少しの変化にも気づくことができ体調悪化の早期発見や異変に気づくことができると思います。

今回は意識障害ついて調べたことや経験を踏まえて覚えておいた方が良いことなどを少しでも皆さんに伝えれればと思います。

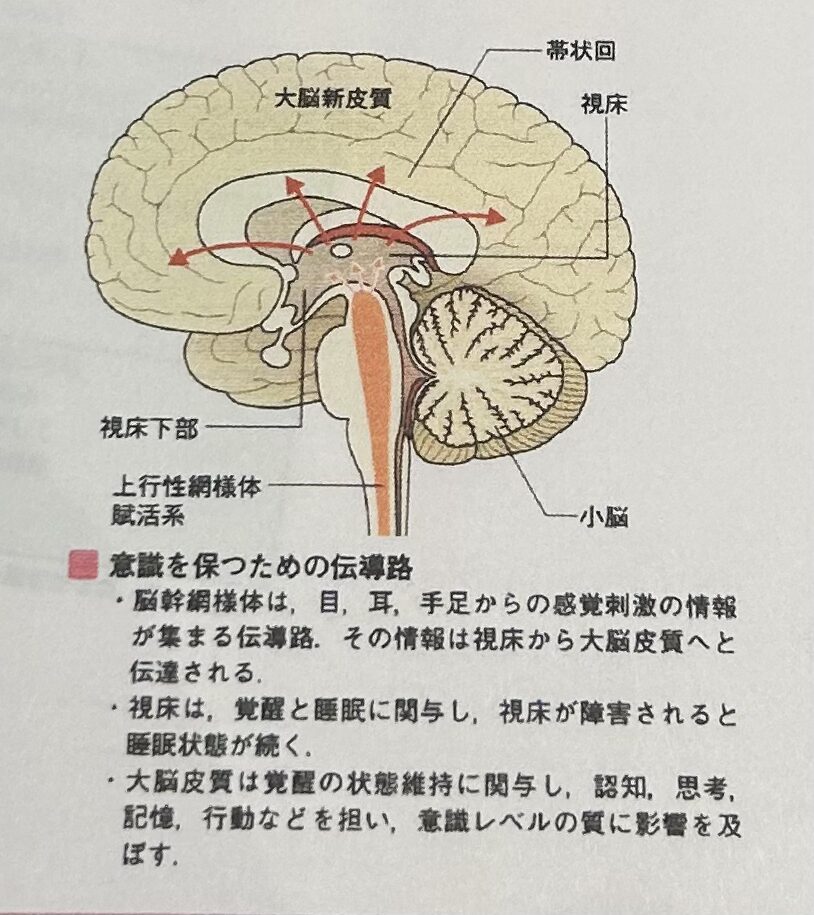

意識のメカニズム

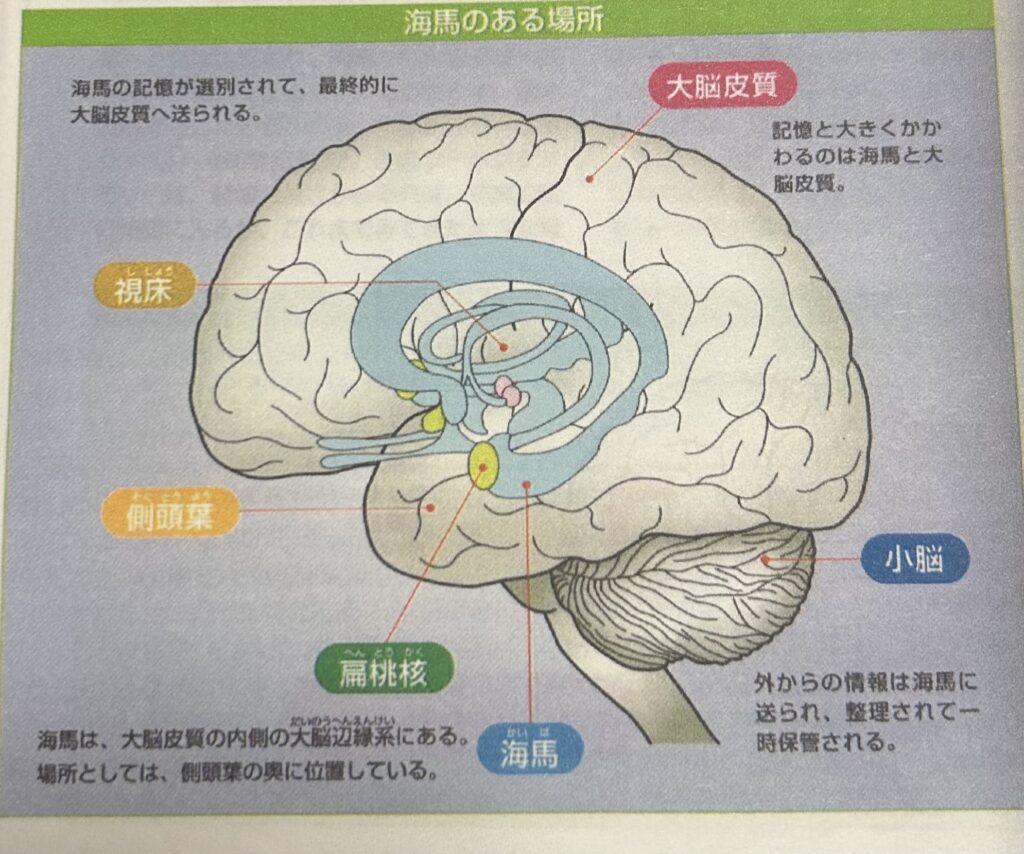

意識は、網様体系、視床下部系、大脳新皮質(大脳全体を覆っている皮質)、大脳辺縁系(帯状回、海馬、扁桃核、間脳の一部から大脳につながる部分に位置する皮質)の4要素が相互に影響しあいながら機能している。

引用:脳神経疾患ビジュアルブック 監修:落合慈之、編集:森田明夫、吉澤利弘

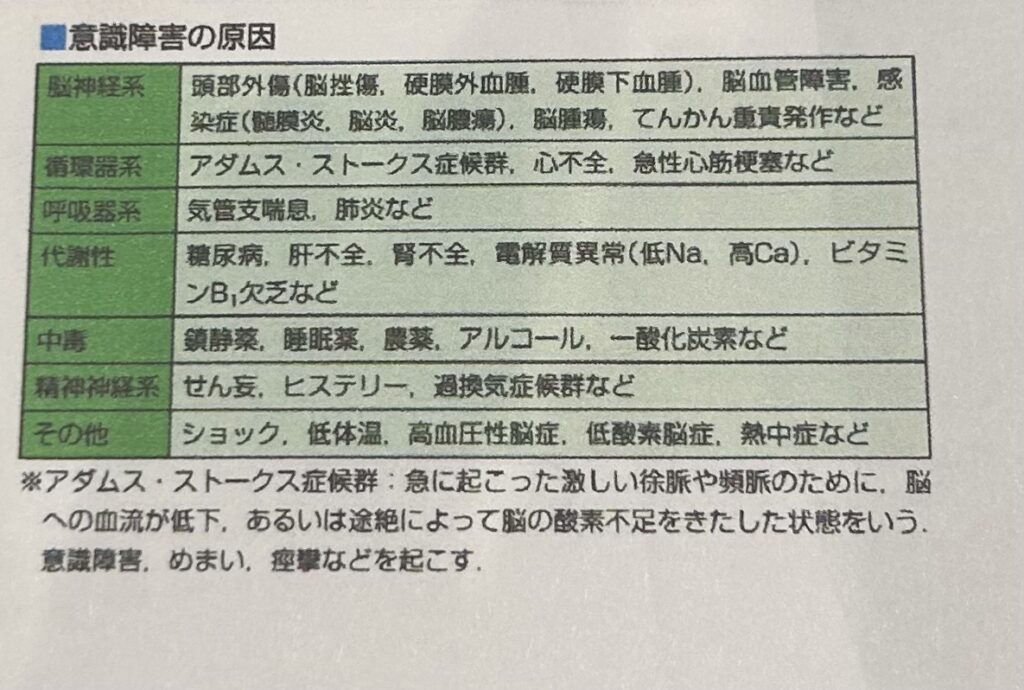

意識障害をきたす主な原因

引用:脳神経疾患ビジュアルブック 監修:落合慈之、編集:森田明夫、吉澤利弘

意識障害の重症度分類

意識混濁の程度を表す用語

・清明

・混乱:目覚めている状態であるが(覚醒している)、反応が鈍く、理解力、記憶力、思考力が低下し、時に錯覚、幻覚などがみられる。質問に正確に答えられず、見当識も障害されている状態。

JCSでは意識レベルの評価のI–1、2、3でGCSではV-5点、4点、3点で表現する。

・傾眠(somnolence):刺激を与えないと睡眠状態にある状態(軽い刺激でも目覚めるが刺激をやめると眠りに込んでしまう)。

・昏迷(stupar):強い刺激でかろうじて開眼、払いのけるなどの反応を示すが、十分に覚醒していない状態

・半昏睡(semicoma):時々自動的な体動や開眼があるが、睡眠状態にあり、外的刺激に反応しない。

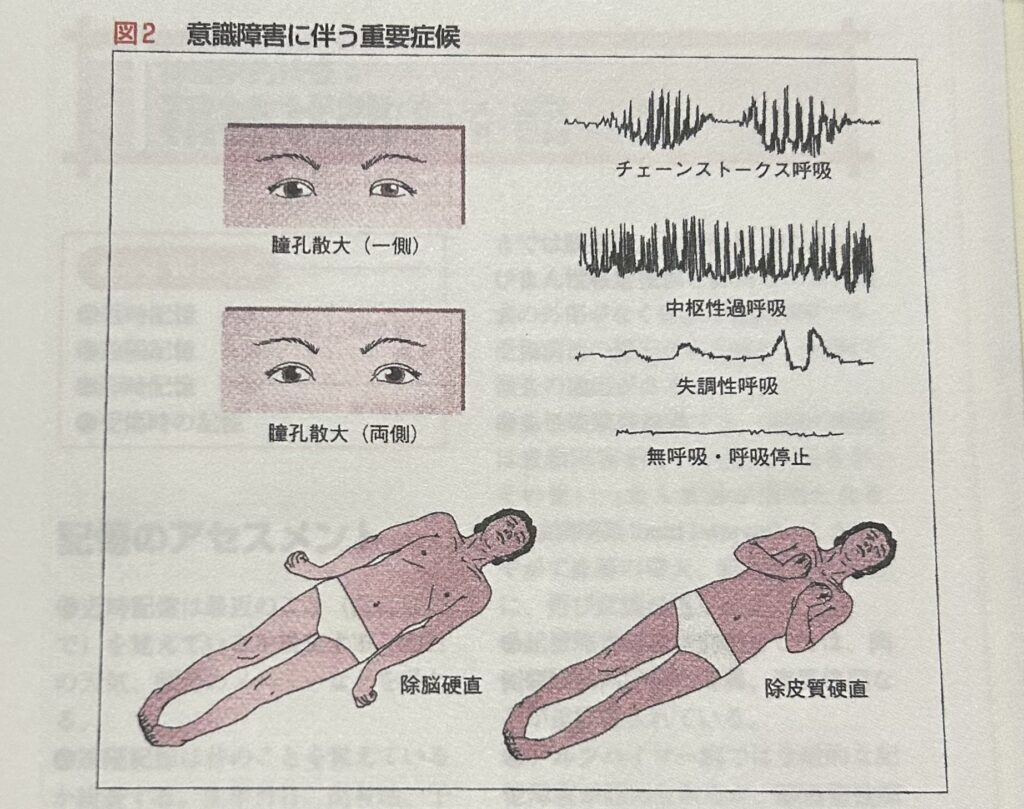

姿位の異常で硬直姿勢を示す場合がある。上肢伸展か屈曲で徐脳硬直、除皮質硬直で分けますが、呼吸パターンと同様に脳損傷の部位(赤核より上位か下位)を示唆する重要なサインになります。

・深昏睡:ほとんどの刺激に反応しない状態でるが、強い刺激に対してわずかに手足を動かす程度の反応を示すことがある。

・昏睡(coma):覚醒状態の完全な消失、開眼せず、いかなる刺激によっても反応しない。

カルテなどの記録に残すことがあるので、意識レベルのアセスメントで用いる用語は覚えておくと良いかと思います。特に急性期や施設、急変時などに使うことがあります。

意識レベルの評価法

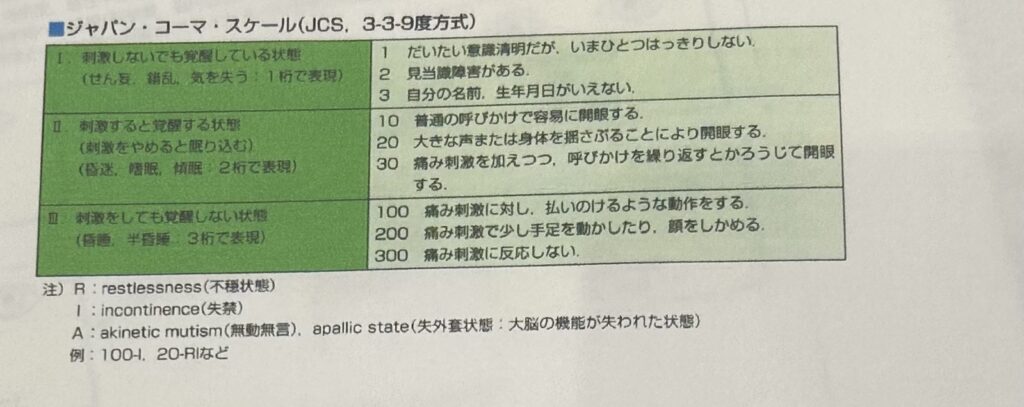

ジャパン・コーマ・スケール(JCS 3−3−9度方式)

覚醒どの評価をする日本独自のスケール。

引用:脳神経疾患ビジュアルブック 監修:落合慈之、編集:森田明夫、吉澤利弘

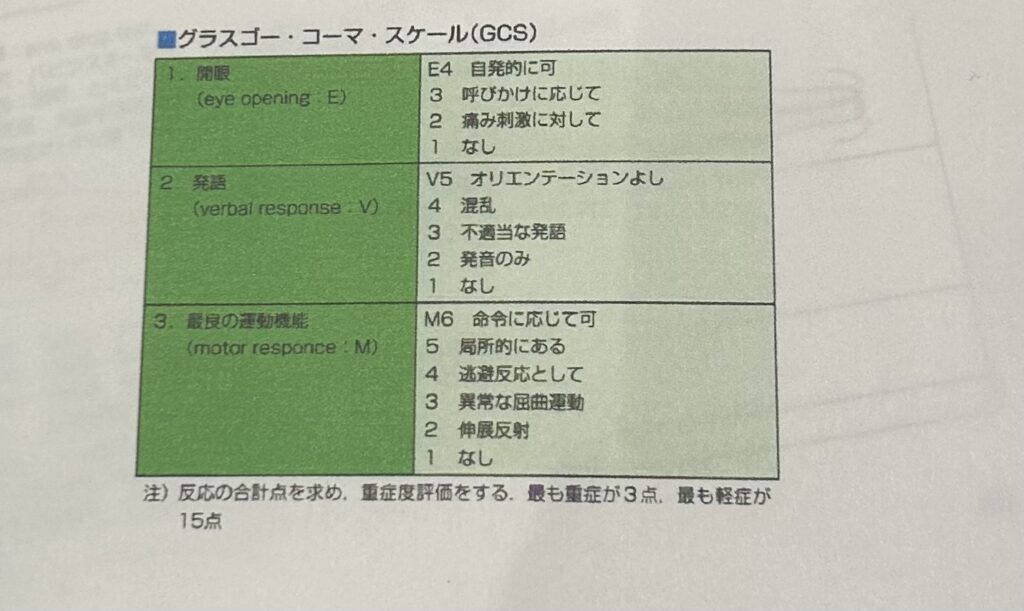

グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)

意識レベルを開眼、言葉および運動によって評価するものです。イギリスのグラスゴー大学によって発表された世界的に広く使用される意識障害の分類スケールです。

引用:脳神経疾患ビジュアルブック 監修:落合慈之、編集:森田明夫、吉澤利弘

現場ではJCSを使うところが多かったです。

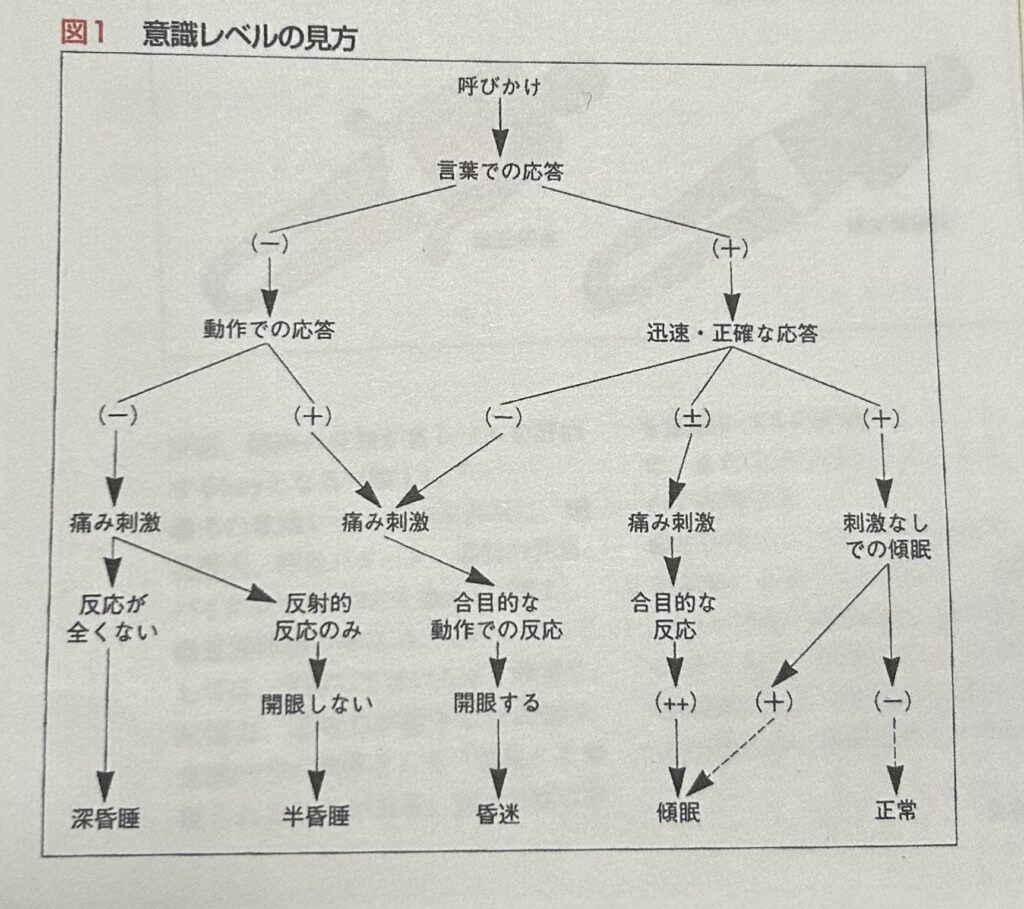

意識レベルの見方

実際に評価する際には、呼びかけに対する応答、痛み刺激に対する反応、開眼の有無が意識レベルを評価する鍵となります!

引用;脳神経外科ケアマニュアル 編集:大井静雄

また、その意識レベルをより細かく表現するには瞳孔の拡大、呼吸パターン、姿勢の異常やバイタルサインなども行う必要があります。

引用;脳神経外科ケアマニュアル 編集:大井静雄

記憶

記憶の病巣

記憶の責任病巣としては、両側側頭葉内側部の海馬、海馬傍回などが重要視されています。

記憶に大きく関わっているのは、海馬と大脳皮質と考えられています。記憶に関係してるのが錐体細胞型ニューロンと考えられています。この錐体細胞型ニューロンは、海馬や大脳皮質で多くみられるため、記憶に関係しているとされてました。

1953年、アメリカでてんかん患者治療するために、大脳皮質の側頭葉の一部と、その内側にある海馬を取り除いた。するとてんかん症状は治ったものの、同時に新しい事柄をまったく覚えられなくなってしまった。この患者の場合は、人格などにも大きな変化はなく、人と会話したりすることもできるが、時間の経過とともに会話の内容ばかりか、会話したということさえ忘れてしまったという。

このことから記憶をするうえで、海馬が重要な働きをすると考えられるようになったそうです。ただしこの患者は手術より数年以上前の記憶は思い出すことができた。それにより古い記憶は海馬ではなく大脳皮質に蓄えられるのではないかという説が有力となったようです。

引用:働きから脳の原因まで脳のしくみがわかる本 寺沢宏次監修

記憶のアセスメント

近時記憶

最近の出来事を覚えているか(数日前までの記憶)を検査します。

例えば・・・昨日の天気や朝食メニューなど。

遠隔記憶

昔のことを覚えているか検査します。

例えば・・・生年月日、出身地、子供も生年月日、歴史上の事件など。

即時記憶

新しく覚えた情報を数秒〜数十時間覚えている機能を検査します。

通常は数字の順唱、逆賞唱で検査します。

頭部外傷

受傷時のことを覚えてない場合、意識障害を伴ったことを示します。意識消失が6時間以内までは脳振盪、6時間以上に及ぶとびまん性軸索損傷と診断されます。頭表の外傷がなく受診時意識清明でも、重傷前後の健忘がある場合は、頭部CT検査の適応があります。

私はスノーボードで頭は打って記憶を無くしたことがあります。多分脳振盪になっていたと思うのですが、スノボーをしてた記憶も、ご飯を食べた記憶もなく友人に同じ質問を永遠にしていたそうです(笑)病院受診してCT上異常はありませんでしたが、頭を強く打っている場合は病院受診することを勧めます(何もなければ安心)。

急性硬膜外血腫

外傷の瞬間は意識障害がないか軽度でありますが、その後いったん意識が清明となります。しかし、時間が経つにつれ血腫が増大、脳の圧迫とともに再び意識が悪くなります。

アルツハイマー病

アルツハイマー病は、全般的に記憶障害を認められますが、脳血管性痴呆では最近のことは忘れても昔のことはよく覚えています。

日頃の性格や言動、生活習慣などその方を観ているといつもとの違いに気づくことができます。いつもの習慣と違う行動をとったり、トイレの仕方を忘れたことがないのにやり方が分からなくなっているなど日頃と違う場面があればすぐに看護師や医師に報告をしましょう!

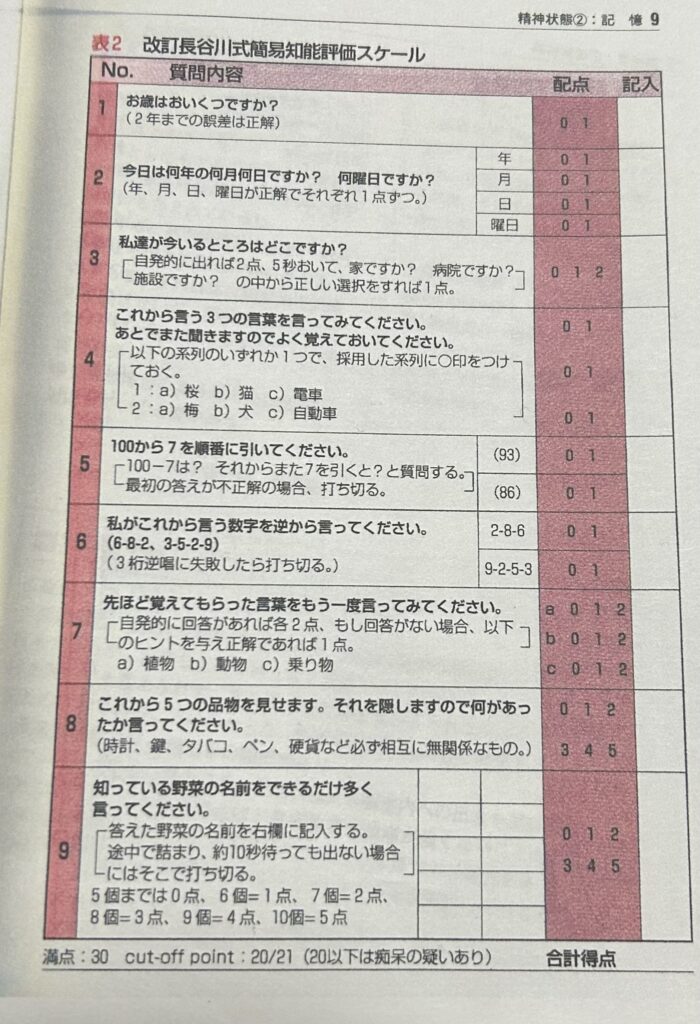

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

改訂長谷川式簡易知能評価スケールは、記憶力の評価に重点が置かれています。記憶力がメインの質問が多く軽度アルツハイマーを発見しやすいと言われています。

私が働いていた医療機関、介護施設では長谷川で評価しているところが多かったように思います。

引用;脳神経外科ケアマニュアル 編集:大井静雄

見当識

見当識(けんとうしき)とは、現在の年月や時刻、自分がどこに居るかなど基本的な状況把握のこと。見当識が保たれているかどうかが意識障害の指標となる。

見当識は、意識障害の一部としても捉えらえられており、JCSやGCSにも含まれています。また痴呆症状の一部としてもとらえられており改訂長谷川式簡易知能評価スケールにも含まれています。

高次脳機能全般の一過性(数時間程度の記憶障害)または不可逆性障害に存在を示します。精神機能が正常でない、何か脳に障害があることの証拠にもなります。

まとめ

意識障害の評価は、日頃の患者さんや利用者さんの状態からも観察することができます。日頃から一人ひとりの状態を観察していると少しの変化にも気づくことができ体調悪化の早期発見や異変に気づくことができると思います。

今回は意識障害ついて調べたことや経験を踏まえて覚えておいた方が良いことなどを少しでも皆さんに伝えれればと思います。

⬛︎ 意識障害の重症度分類用語

・清明

・混乱:目覚めている状態であるが(覚醒している)、反応が鈍く、理解力、記憶力、思考力が低下し、時に錯覚、幻覚などがみられる。

・傾眠(somnolence):刺激を与えないと睡眠状態にある状態(軽い刺激でも目覚めるが刺激をやめると眠りに込んでしまう)。

・昏迷(stupar):強い刺激でかろうじて開眼、払いのけるなどの反応を示すが、十分に覚醒していない状態

・半昏睡(semicoma):時々自動的な体動や開眼があるが、睡眠状態にあり、外的刺激に反応しない。

・深昏睡:ほとんどの刺激に反応しない状態でるが、強い刺激に対してわずかに手足を動かす程度の反応を示すことがある。

・昏睡(coma):覚醒状態の完全な消失、開眼せず、いかなる刺激によっても反応しない。

カルテでの身体状態や記録、事故報告、ヒヤリハットなどで記載する際に使います。

⬛︎ 意識レベルの評価法

・JCS

・GCS

・意識レベルの見方

実際に評価する際には、呼びかけに対する応答、痛み刺激に対する反応、開眼の有無が意識レベルを評価する鍵となります!

他にも緊張や姿勢、呼吸パターン、瞳孔なども評価する必要があります。

⬛︎ 記憶

記憶には・近時記憶・遠隔記憶・即時記憶などがあります。

病巣によっても記憶障害は変わってくるので日頃から一人ひとりの状態を観察しいつもと行動や言動、性格など変わっている場合はすぐに看護師や医師に相談することを勧めます。

記憶力メインの評価法は改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)を用います。

⬛︎ 見当識

見当識は、意識障害の一部としても捉えらえられており、JCSやGCSにも含まれています。また痴呆症状の一部としてもとらえられており改訂長谷川式簡易知能評価スケールにも含まれています。

精神機能が正常でない、何か脳に障害があることの証拠にもなります。

※医療現場や介護現場でも一人ひとりの身体状況や生活習慣、性格などの状態観察が重要になります。

状態を把握しておくことで、少しの変化にも気づくことで早期発見につながり看護師や医師に迅速に報告することで対応もスムーズに行うことができると考えます。

少しでも状態を知る上でも知識は重要です。評価や表現方法を身につけておくことで普段の状態の評価もできると思います。少しでも皆さんのお役に立てれれば光栄です。