いつもたくさんの中からりんちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

リハビリ職で車椅子やクッションの選定を行うことはとても重要になってきます。利用者さん・患者さんの生活を快適にするためにも必要不可欠です。

ここでは車椅子とクッション選定について紹介できればと思います。

車椅子の選定

病院では早期離床をするためにも必要不可欠になってきます。人は日々の生活の中で椅子に座ることは食事や排泄など様々な部分に関わってきます。

車椅子の選定を考えるにあたって、以下の項目を評価していく必要があります。

・使用目的

・本人の身体能力

・介護者の能力

・住環境

・移動方法

・姿勢

・移乗能力

など評価し本人様の能力に応じて車椅子を選定することで二次的障害予防や活動と参加を促し、心身機能・構造の改善を促すことができます。

利用者様や患者様が不快や痛み等がなく座れることで、自分で食事が摂取できたり移動できたり、安全に日々の日常生活動作が行えるようになります。

車椅子の種類

引用:勉強会の資料

・自走式

・介助式

・リクライニング式

・電動補助式

・電動式

・電動カート

などがあり、介護保険適応で月額500〜2000円になります。

車椅子のタイプ①

・軽量タイプ:持ち運びが簡単

・低床タイプ:足漕ぎをする方に

・幅狭タイプ:狭い道幅に対応

・標準タイプ:一般的な車椅子

・幅広タイプ:体の大きなかたに

・モジュラータイプ:その人に合わせることが出来る

車椅子のタイプ②

・6輪型タイプ:室内で小回りがきく

・リクライニングタイプ:ベッドからの離床に

・ティルト:座位を安定させ前ずれ防止

・電動補助;介護者の負担を軽減

・電動:長距離や坂道での移動に

・電動カート:車椅子のこげない方の移動に使用

車椅子の選定

少しでも小さな力で動かしたい→自走式の軽量タイプ

屋内で使用したい→自走式の幅狭タイプ、

・狭い場所で使用したい→自走式の6輪タイプ、

・足漕ぎしたい→自走式の低床タイプ

・坂道でも安全に操作したい→電動補助タイプ

・横への乗り降りがしやすい→肘掛け跳ね上げ式、移乗ボード付き、スイングアウト式

・長時間乗る場合、座位保持が困難な場合→モジュラータイプ

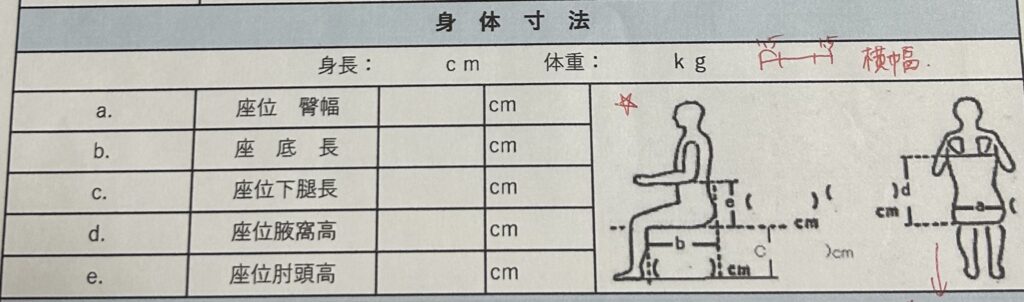

《座幅》腰の幅ヒョリも片側1.5cmほど広くする。

《奥行き》膝の裏に3〜4cm隙間があると良い

《高さ》下腿長距離に合わせ、膝の裏に少し隙間があく程度

《アームサポート》座面から肘までの高さ+クッション高 :低いと前のめりになり高すぎると手が届かない。

《バックサポート》肩甲骨下端より低くする(車椅子駆動をする場合)40〜45cm(目安):自走しない方は肩甲骨まであれば安定する。

介助者の押しやすい高さとは???

介助者の押しやすい高さは、87〜95cmが目安(介助者のおへの位置にグリップが来るのが理想です)

クッションの選定

①圧分散 ②姿勢保持 ③動きの補助

座位姿勢が問題なく安定しており自分で姿勢を変えることができるのかできないのかでかわってきます。また、何を目的に使用するかでも使うものが変わってくるので利用者さんに何を目的で使用するのか考えて選びましょう。

ウレタン系:長所は座位保持性に優れています。加工がしやすいのも特徴です。価格が安いものが多いです。短所は水分や日光などで劣化しやすいです。長期間使用しているとヘタリが生じやすいです。

エア系:長所は長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいです。長時間の使用でも変形が少ないです。短所は空気量の管理が定期的に必要になります。空気が移動するため、不安定に感じる場合があります。

ゲル系:長所は長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいです。また経年れっかが起きにくいのも特徴です。短所はクッション自体が重く、長時間スワッチると濡れやすいです、

複合(ハイブリット):上記の材質などを組み合わせたクッしょ人になります。それぞれの材質を組み合わせることで効果をより高めたり、短所を補ったりしています。

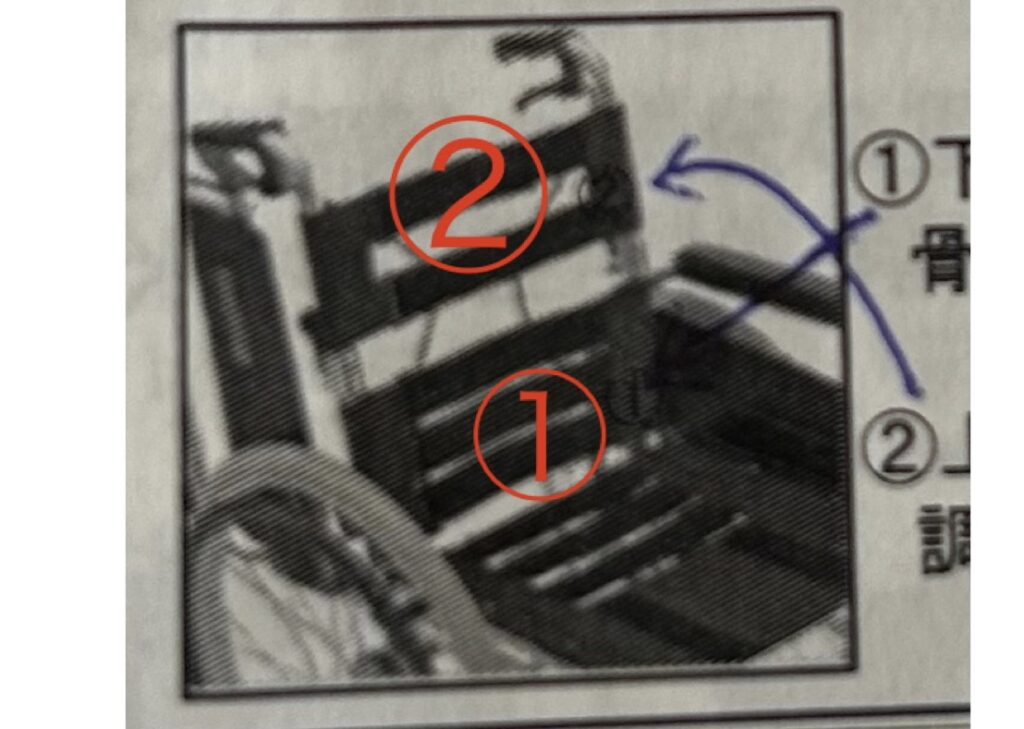

背張り調整機能付き車椅子

円背の方は緩めに調整します。

①下部をしっかり支え骨盤を起こした状態で固定

②上部は背中の形に合わせ調整する。

背張り調整付きの車椅子ならこの状態のまま固定できるので便利です!

仙骨座りの原因と対応

仙骨座りの原因

円背が必ずしも仙骨座りの原因になるわけではないが、仙骨座りは複数の原因によって引き起こされ、その結果として脊柱が丸まった(後彎した)姿勢になる。

原因 ①

車椅子の座面サイズ(奥行き)が大きすぎる場合です。

座面の奥にお尻を引くと、座面の前端にふくらはぎが当たってしまうので、それを避けるためにお尻を前方に滑らせてしまいます。

《対応》

適切なサイズの車椅子への変更が必要です。一時的にはバックサポートにクッションなどを立てて置き、車椅子の座面奥行きを縮めてみましょう。

原因②

フットサポート高が不適切の場合です。

フットサポートが高すぎると膝が突き上げられ、骨盤から体幹が後方に押し倒されて仙骨座りが起こりやすくなります。

《対応》

フットサポートを適切な高さに合わせましょう。またフットサポートが低すぎても足をフットサポートに届かせようとお尻を滑らせてしまうので注意が必要です。

※特に座面クッションを使用した時には注意が必要です。

原因③

スリングシート(座面部分)のままで座らせている場合です。

スリングシートでは体重の分散性が悪く、坐骨結節部に体重が集中して痛みが発生しやすくなります。

《対応》

座面を固くすることで(板などを敷き)お尻を滑らず、両方の坐骨結節で支えることで、安定した姿勢を得られることができます。

原因④

バックサポートと円背の不適合の場合です。

高齢者では骨盤をまっすぐ起こして座ることができず、ある程度骨盤を後継させないと座位姿勢になれない方(円背の方)の場合、通常の95〜100°の角度を持った座面とバックサポートでは、骨盤の後方に隙間が生じます。

《対応》

バックサポートを必要なだけ緩めて、丸まった背中が後方に逃げられるように背張りを調整します。それでも不十分であれば骨盤の後傾の隙間を埋め、骨盤の後傾を防止します。

原因⑤

膝関節が伸ばせない方の場合です。

座った状態で膝を伸ばそうとすると、太ももの裏の筋肉が伸ばされます。膝がしっかり伸ばせない方が、座面よりも前方にあるフットサポートに足を乗せようとすると太ももの裏の筋肉にストレスがかかることがあります。

《対応》

適切なフットサポート位置が取れる車椅子に変更しましょう。一般的にはキャスタ径の小さな車椅子(介助用の車椅子)の方が、フットサポートはより後方になっています。

原因⑥

股関節が曲げられない方の場合です。

股関節が90度まで曲がらないと、座面上でしっかり奥までお尻を引くことができません。お尻を前方へ滑らせることで股間節を伸ばす方向に逃がそうとして仙骨座りが生じます。

例えば股関節術後で痛みが強いなどです。

《対応》リクライニング車椅子でバックサポート角度を適切にセッティングして、骨盤の後方に隙間が生じないようにしましょう。そのままでは体幹が後ろに倒れた座位姿勢となるので体幹上部から頭部を楽に起こしておけるように、バックサポート中折れ機構がある車椅子を利用しましょう。

原因⑦

座位保持能力とバックサポートの高さおよび形状との不適合がある場合です。

座位保持ができず、バックサポートが低く、肩甲骨に届かない場合は、体幹が不安定になります。そのため、通常の車椅子のバックサポートに背中を押し付けようとする場合があります。

※体幹が弱くグラグラしていると肩から後ろに押して安定しようとするため滑り落ちます。

《対応》

肩甲骨をしっかりと全て支えるようにバックサポートを高くします(そのような規格の車椅子、もしくは追加オプション品を用います)。

仙骨座りに対して好ましくない対応

・滑りどめマットをお尻の下にしくこと

・必要以上にティルティングを強めること

・必要以上にアンカーを加えること

横崩れへの対応

臥床状態や端座位では横方向へ崩れがないのに、車椅子では横方向へ崩れてしまういう場合は、利用者に対して車椅子の前後方向(スリングシートのたわみなど)の不適合が原因であることが多いです。

《対応》

スリングシートおよび車椅子クッションの横方向へのヘタリが横崩れの原因となっていることも多いため、座位の安定を図るために座面を整える必要があります。

《好ましくない対応》

傾いている側にクッションなどを挟み込むをよく見かけます。この時、押し込んだクッションによって骨盤が反対方向に押され、一層体幹が傾いてしまうことがあります。特に座面のたわみが大きい場合、座面の不安定な状態でクッションを入れると、さらに事態を悪化させることがあるので注意が必要です。

より重度な方への対応

重度障害であっても、その方なりに可能な範囲できちんと骨盤を起こし、それを支えることが大切です。後傾した骨盤から脊柱をまっすぐ伸ばすと頭が後ろに倒れ、不適合な位置になるので、バックサポート上部にクッションを挟み頭の位置を修正しましょう。

※座る時間が長い場合は、1時間に数回座り直しが必要です。できるなら4回程度行うようにしましょう。

まとめ

車椅子の評価として

・使用目的・本人の身体能力・介護者の能力・住環境・移動方法・姿勢・移乗能力

します。

本人様の能力に応じて車椅子を選定することで二次的障害予防や活動と参加を促し、心身機能・構造の改善を促すことができます。

利用者様や患者様が不快や痛み等がなく座れることで、自分で食事が摂取できたり移動できたり、安全に日々の日常生活動作が行えるようになります。

クッションの選定も座位姿勢が問題なく安定しており自分で姿勢を変えることができるのかできないのかでかわってきます。また、何を目的に使用するかでも使うものが変わってくるので利用者さんに何を目的で使用するのか考えて選びましょう。

姿勢崩れやポジショニング、シーティングを行っても長時間座っていると姿勢は崩れていきます。必ず除圧や姿勢修正は定期的に行いましょう。そうすることで褥瘡予防にも繋がります。

引用は今まででた勉強会の資料を参照にしています。