たくさんの中からリンちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

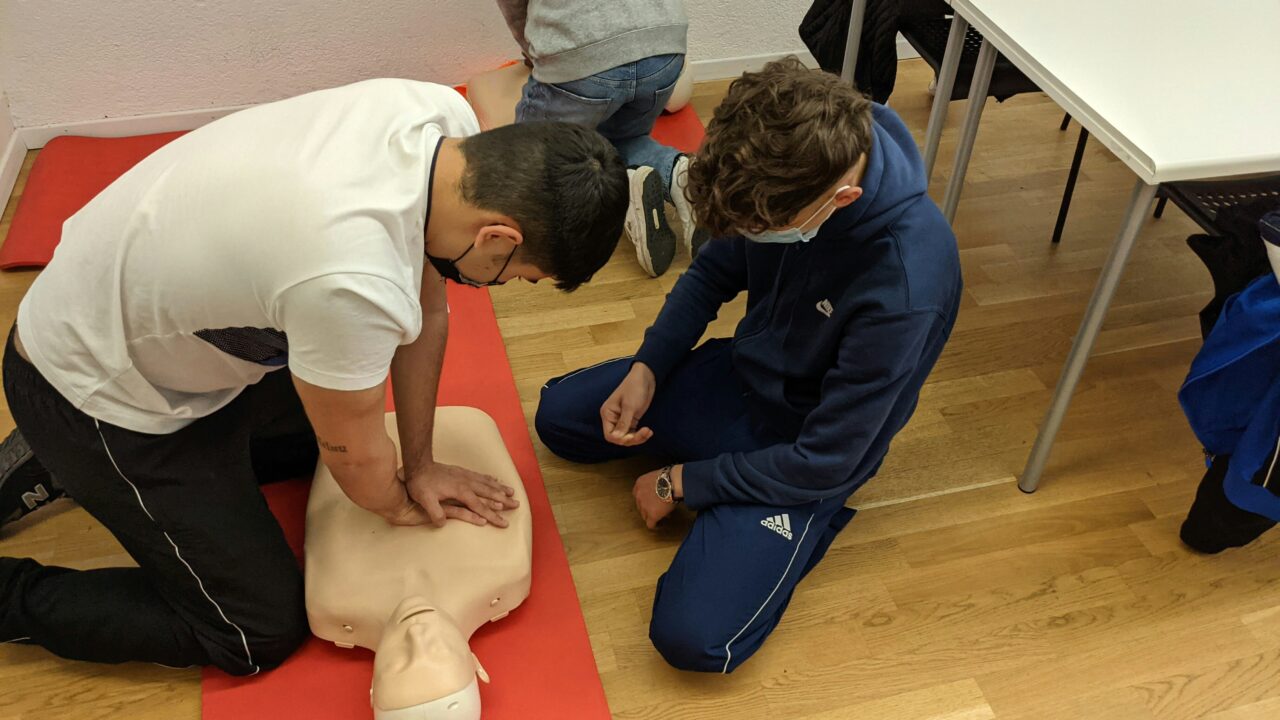

仕事柄医療従事者なので急変したり、意識消失や転倒など経験したことがあります。

先日職場で久しぶりに書類業務中に、遠くから「ゴンっ」と音がしてスタッフ2名で駆けつけたら倒れてて、1人は意識の確認などし私は看護師や医師への連絡などをしました。

何度経験しても、実際に転倒しているところを発見したり意識消失を目の当たりにすると焦ります。

今回は、介護現場や自宅での介護、プライベート中などいつ何が起きるかわからないのでいざという時にどのような応急処置をすれば良いか知っておきましょう!

転倒した人を発見したらやること

意識があるか確認する

意識障害をきたす原因は脳や循環器、呼吸器、薬物や精神疾患などさまざまな原因があります。

転倒した人を発見したら、まずは起こさずに意識を確認しましょう。

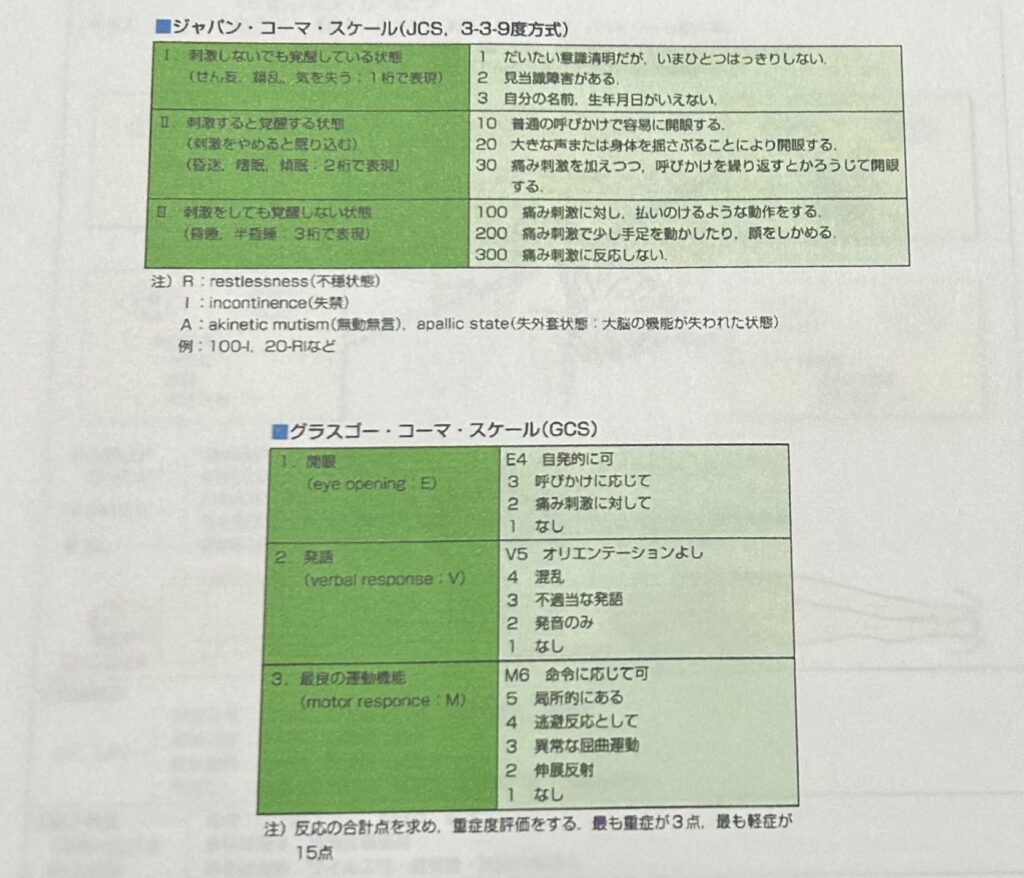

まずは声掛けをしてみてください。意識障害の評価にはジャパン・コーマ・スケール(JCS)とグラス・コーマ・スケール(GCS)があります。

声掛けに反応があれば意識がはっきりしているのか名前やいる場所が答えれるかを評価しましょう。

反応がない場合は大きな声で反応があるのか、痛み刺激で反応があるかを確認しましょう。

引用;脳神経疾患ビジュアルブック 監修:落合慈之 編集:森田明夫、吉澤利弘

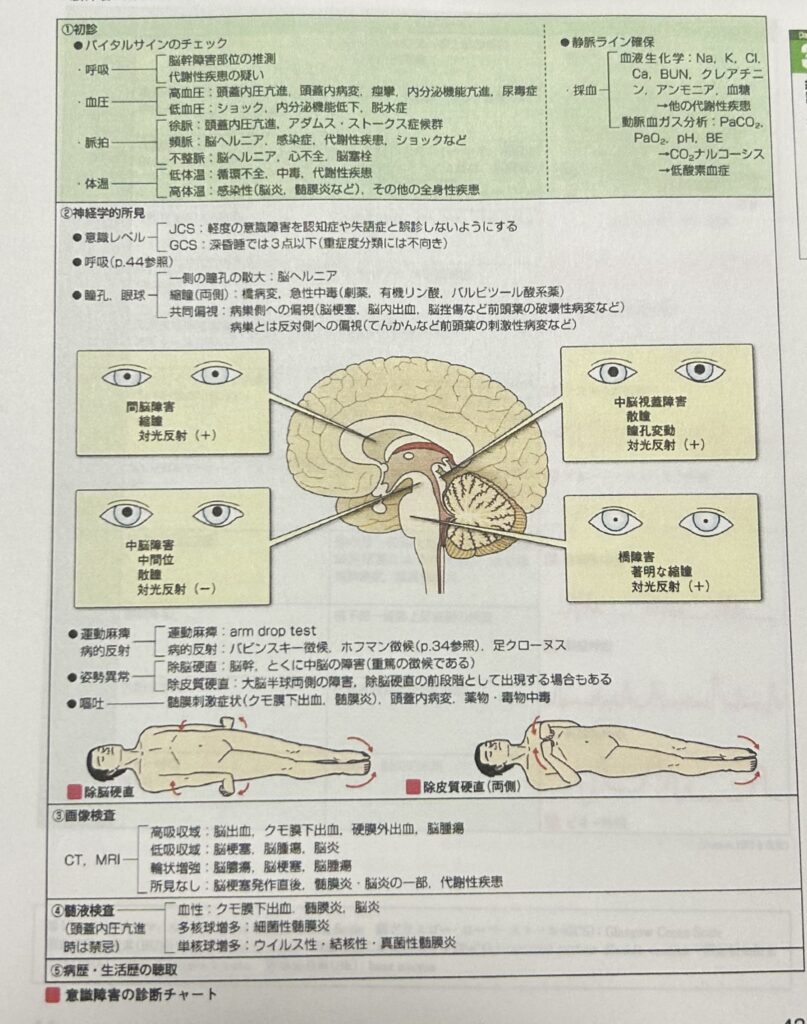

バイタルサインのチェック

施設内や病院であれば器具が揃っているので、大声で叫んだり通行人に一声掛ければスタッフが駆けつけてくれます。ただ屋外で血圧計など持ってない場合は、呼吸状態や脈拍、目、体温などを評価して伝える必要があります。利用者さんの家などであれば、職場の役職者(看護師)に指示を仰いでもらい対応すると良いかと思います。

私も訪問中に意識消失とトイレで倒れている人を発見した時はパニックになりました。冷静な判断もできなくなるのでとりあえず上司に連絡をして指示を仰ぐと良いと思います。また、しっかりした病院や施設であればマニュアルなどもあるはずです。

マニュアルがある場所ではマニュアルに従って行動すれば良いかと思います。それでも不安な場合は、上司に連絡しましょう。

引用;脳神経疾患ビジュアルブック 監修:落合慈之 編集:森田明夫、吉澤利弘

もし医療の知識がない人が自宅で家族が転倒した、外で転倒している人を発見したら・・・

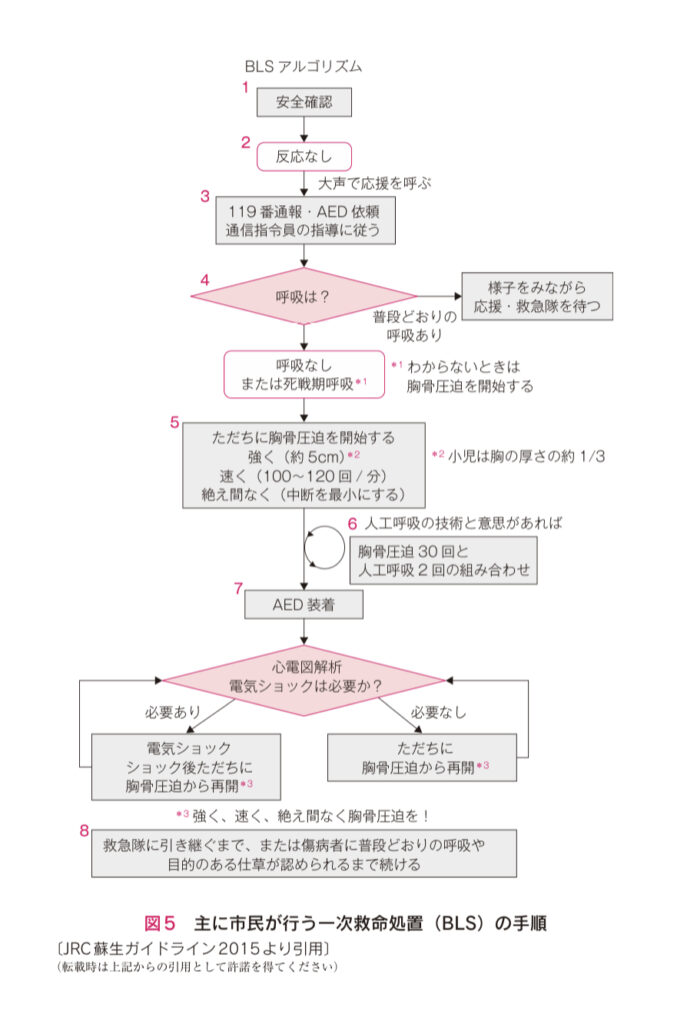

呼びかけしても反応がない場合や脈拍が触れない場合、呼吸が止まっている場合(胸の動きを見て)はすぐに救急車を呼びましょう。通行人に頼むのも良いかと思います。

救急隊が状況を伝えたら指示を出してくれると思うので従いましょう!

脈拍が触れない場合や呼びかけに返答がなければ運転講習でも習った応急処置方法を行いましょう!

引用:厚生労働省HP 救急蘇生法の指針 2015 市民用

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf

・声掛けや呼吸があるか、脈拍があるのか確認する。

・安全を確認する。

車通りであれば安全な場所に避難しましょう。状況に応じて安全な場所に避難しましょう。

・大声で応援を呼び119番通報とAEDを手配してもらうように依頼しましょう。

・気道確保する

入れ歯や異物で気道を塞いでないか確認が必要です。高齢者であれば入れ歯が気道を塞いでしまう可能性があります。確認して呼吸しやすいように気道確保を行うようにしましょう。

片手で傷病者の額を押さえながら、もう一方のての指先を傷病者の顎の先端、骨のある硬い部分に当てて押し上げましょう。

引用:(※1)

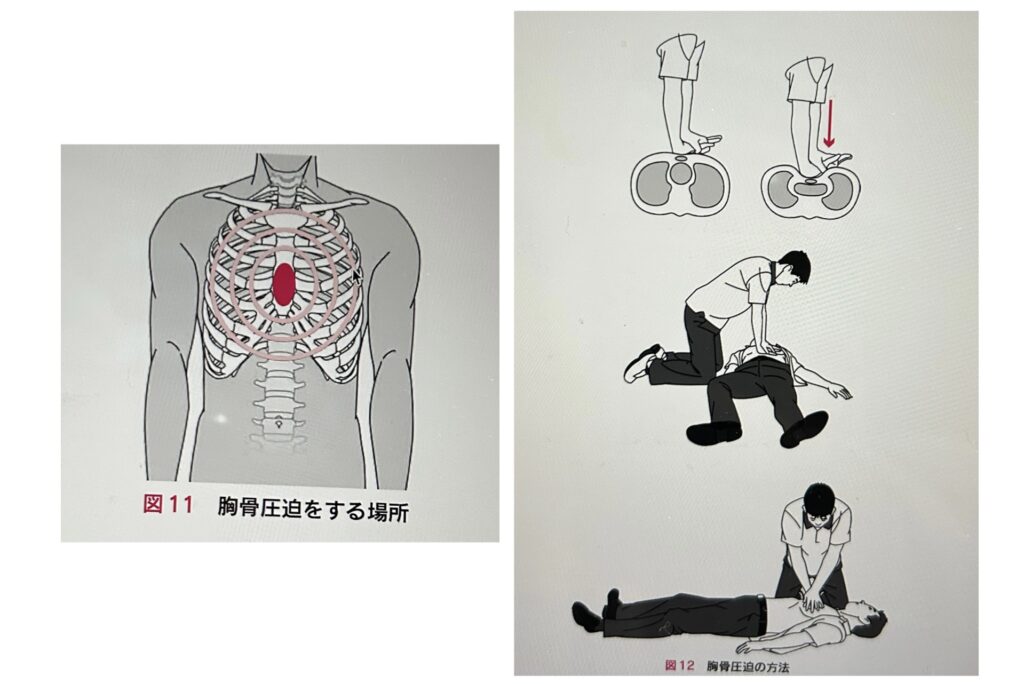

・反応、呼吸がない場合は胸骨圧迫を行います。

※成人の場合

胸の真ん中に手をおきます。

手の置き方は、押す位置に片方の手を置き、もう一方の手を重ねておきます。(小児は片手でOK)

手の付け根の部分に体重をかけ 、胸胸が少なくとも5cm沈むように圧迫します。1分間に少なくとも100回のリズムで30回圧迫します。

圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めている間)は、胸がしっかり戻るまで十分に力を抜きます。引用:厚生労働省HP 救急蘇生法の指針 2015 市民用 (※1)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf

自分の親とは蘇生するのかをしっかり話し合っておき何かあった時に蘇生処置をするのかを決めておくことを勧めます。

私の祖父はご飯が食べれない状態で食べても吐いてしまってました。医師には、胃ろうにするのか何もしないなら余命1〜2週間という選択肢を出されていました。本人がかろうじて意識がはっきりしていたので何もしたくないという本人も希望に合わせることができましたが、意識がない状態や言葉が喋れずに判断が難しい場合は本人の希望通りにならない可能性も高いです。本人の意思を尊重するためにもその都度話し合っておく必要があると思います。しっかり話し合っていないとトラブルにもなりかねません!状況が変われば気持ちも変わる可能性があるので頻繁に話し合っておくことをお勧めします。

介護や医療の仕事の場合

介護や医療の現場ではマニュアルが決まっている場所もあります。また、本人と家族が話あって延命治療を拒否されている方(DNR:蘇生処置拒否指示)もいます。

病院の場合はDrや他の医療従事者が駆けつけてくれます。しかし自宅へ訪問中や通所の送迎中、通所利用中、施設入居中は利用者さんによって主治医や緊急連絡先などが違うため緊急時に渡す紙を準備しておく必要があります。

私が勤めていた場所は利用者さん一人一人に新規で入ってきたら必要事項(名前や疾患、キーパーソン(家族)連絡先、住所、電話番号、主治医、主治医の連絡先)など緊急時にその紙を救急隊に渡せば良い紙を作成していました。

DNRの場合でも、マニュアルがあると思うのでそれに従って動いていたと思います。

焦らないようにするために

講習を受けててもそういう場面に出会したら本当に焦ります。

知識がないと尚更混乱すると思います。

消防署の応急処置講習があるので、1年に一度は受けておくと知識がゼロよりは少し役に立つと思います。

医療従事者でもしっかりしている場所であれば講習が年に1度あると思います。それでも不安な時は受けておくと良いかと思います。

WEB講習もあるようなので気になる方はチェックしてみてください。リンク貼っておきます。

https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu

まとめ

仕事柄意識消失や転倒など見ることが多いですが、実際に体験すると知識があっても焦ってしまいます。

少しでも焦らずに対応できるようにするには、”蘇生方法を知っておくこと”がとても大切になります。

転倒している人がいたらまずやるべきこと

・安全な場所か確認する

・声をかけて反応があるのか確認する

・意識があるのか?心臓・呼吸は動いているか確認する

・気道確保(異物や入れ歯などが入り込んでないか確認して)をする

・意識がなく、心臓が止まっている場合は、すぐに助けを求めるとともに救急隊に連絡をする

・救急隊が来るまでの間胸郭圧迫を行う(心臓マッサージ)。

・外傷があるか、出血などないのかなど余裕があれば見ておくと良い

いつ何時どんなことがあるかわかりません。コンビニ、道中、趣味活動中などどんな場所でも起こりうる可能性があります。実際にサーフィン中やコンビニでも起きたと聞いたことがあります。コンビニであったお爺さんは熱中症でしたが、蘇生ができるのとできないとのでは命を助ける可能性にも左右されます。焦ってできないのであれば、周囲に助けを求めましょう。

状態によっても蘇生はかわってきます。今回は意識がなく心臓など止まっている方への蘇生方法を紹介しました。免許講習でも習ったことを思い出して行いましょう。

出来れば消防署の応急処置講習があるので年に1度は講習を受けておくと冷静に対応できると思います。

臨機応変に対応できるように応急処置講習を受けておきましょう!

そして家族とも将来に備えて蘇生処置をするのかは話し合っておきましょう!

※応急処置方法にもいろいろあると思うので臨機応変の対応ができるように厚生労働省のHPを参照にしてください。