たくさんの中からリンちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

黒酢やリンゴ酢など疲れたなぁと思った時に『これを飲むと疲れが取れやすくなるよ』と黒酢やリンゴ酢を出されたことがありませんか?

サーフィン頑張った日や仕事で疲れた時に夏場などはすごく酢を使った料理など食べたくなります。

今回酢の効果について調べたので紹介したいと思います。

歴史

食酢は食生活を豊かになるものにする基本的な調味料です。

3500年前は調味料よりも万病を治す力があると信じられ病気の予防や医療用、保健剤として頻繁に使っていたという記録もあるとのこと。

昔から体験的に疲労回復、食欲増進、殺菌・抗菌などさまざまな効果があります。

日本では太古から自然発生的に酒、そして食酢の存在が知られていました。そして5世紀に中国から酒の醸造法とともに酢造りの技術が伝えられました。

奈良時代は特に魚介類を保存するために食酢が使われていました。平安時代には果肉や果樹をそのまま利用した食すが出回り江戸時代に日本酒の副産物である酒粕から食酢を作る新しい技術が開発されました。ご飯に食酢を混ぜるようになり食酢は食文化発展に大きく関わっています。

現在では食酢は多様化する消費者のニーズに応えて、メーカー好みに合わせ手軽に使えるバラエティに富んだ調理酢を販売し健康効果が科学的にも解明され調味料だけでなく飲む酢としても利用されています。

各食酢の特徴

食酢の90%は水分です。次に多い成分は4〜5%の酢酸で、これが酸っぱさの正体でありさまざまな健康効果の源といわれています。

このほかにもアミノ酸や糖分なども含みますが、原料によって味や香りが違ってきます。

米酢

主原料である米の甘味とアミノ酸など味に関する成分も含まれています。寿司や酢の物をはじめ和風料理はもとより、洋風や中華料理にも適しているといわれています。

穀物酢

米・酒粕・小麦・コーンなどの穀物を原料としており、米酢と比べて香りや酸味を強く感じるものの実際に使うとスッキリしてクセがないといわれています。

肉や魚を柔らかく仕上げる煮物から、魚の下ごしらえにも幅広く使え、低価格なので広く流通し、食酢の中心的な存在になっています。

黒酢

玄米を使うためアミノ酸は豊富で、コクのある酸味はまろやかで甘味があります。肉や揚げ物との相性がよく、酢豚や炒め物の調味や餃子など点心のタレに使うと美味です。

毎日の健康ドリンクとしても好適といわれています!

リンゴ酢

りんご果汁を主原料に用いて、フルーティーな香りと爽やかな酸味に特徴があります。そのためマヨネーズやドレッシング、ソースなどの原料や健康ドリンクとして用いられています。

世界の食酢

『酒のあるところには食酢あり』の言葉通り、世界各地にさまざまな食すがあります。ワイン産地(フランス・スペイン)ではワインビネガー(ブドウ酢)、イタリアではバルサミコ酢、イギリスでは大麦麦芽が主原料のモルトビネガー、アメリカではリンゴ酢、中国ではもち米が主原料の黒酢。フィリピンではサトウキビ酢やココナツ酢があります。

健康への効果

昔から伝えられてきている食酢の効果が科学的に解明されています。食酢には即効性の効果があること、長期にわたっても取り続けることで得られる効果もあることがわかってきたと報告されています。

疲労回復

疲れを感じる原因は、エネルギー源となるグルコーゲンの不足です。

疲労回復の手段としてグルコーゲンを補給し、速やかにグルコーゲンを補充することが重要です。

その時に糖分と一緒に食酢を摂ると、消耗されたグリコーゲンの再補充が促進されることが明らかになっています。

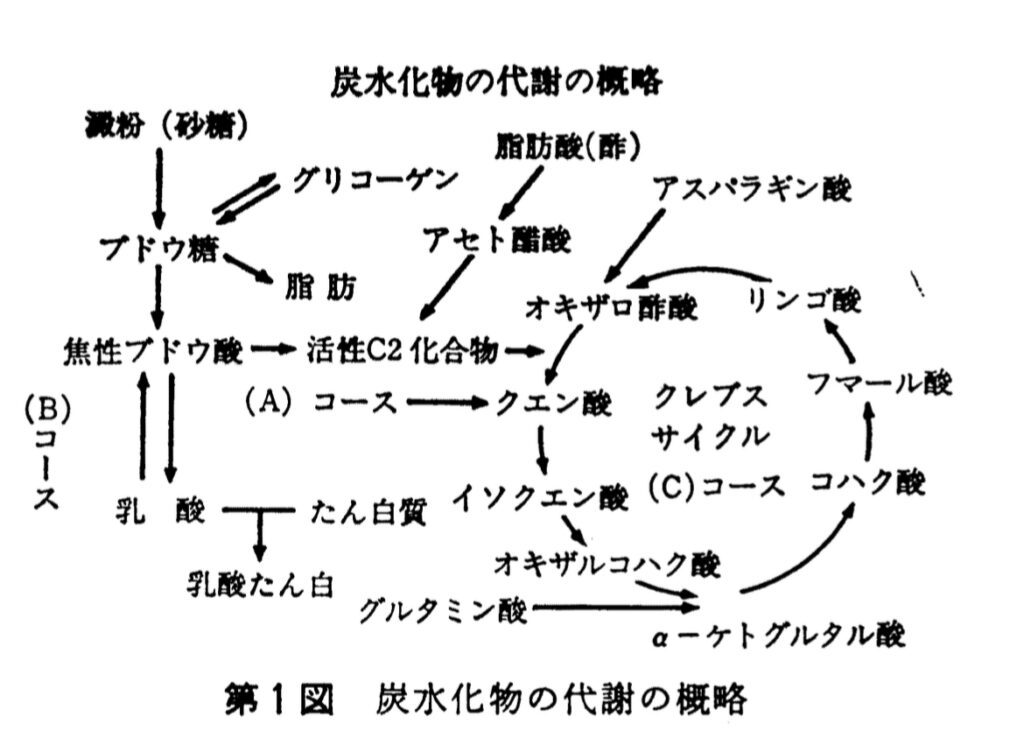

激しい運動や労働などにより、乳酸が異常に多量生成されたり、肉類などの動物性たんぱくを多く食べた場合に生じる、多量の乳酸の生成や体内オキザロ酢酸が不足しているときには、焦性ブドウ糖は乳酸に変わり血液は著しく酸性に傾き、酸過多症(アシドーシス)の状態になります。この状態になると脳の延髄という部分が刺激されて興奮を招き、不快で怒りっぽくなったり疲労倦怠感を生じ、下記の(B)コースに進むことになります。

さらに乳酸は体組織中のタンパク質と結合して乳酸タンパクになり体組織を硬化させます。

肩こりや腕、股などが硬くなったり、腰痛などがその兆候で血管中で効果が起こればコレステロールや石灰、けい酸などが沈着しやすくなって動脈硬化の原因になったり高血圧などいろいろな症状を引き起こします。

下記の(A)(B)(C)コースを円滑にするために酢酸をはじめ、クエン酸その他、クレブス、サイクルに関連してくる有機酸類です。要は酢を摂ることで、クエン酸回路に必要な有機酸が補給されて代謝が活発になり乳酸の蓄積を防ぎ、溜まっていた乳酸の分解を促します。摂取した食べ物を効率よくエネルギーに変えることで疲労回復に役立ちます。

醸造酢、果実酢はその種類によって有機酸類の含有量は多少の差はありますが、すでに述べた目的には好適は酸性調味料です。

夏場に酢の物が喜ばれること、スポーツ選手が酸っぱい飲料水を多く飲むこと、梅干しを食べたくなるのは口当たりが良く食欲をそそるなど、いずれも体内乳酸の生成が多くなっているケースで、血液を酸性から中性へ戻そうとする自然の生理的要求なのです。

サーフィンを朝から晩までした時はリンゴ酢をソーダで割ったり黒酢を摂ると疲れがたまらず取れている感じがするのでいつも疲れた時は飲むようにしています。

唾液量が増え免疫力が上がる

食酢は食欲を増進させる作用とともに、唾液の分泌を促す働きがあります。

唾液は細菌やウィルスなどの異物が体内に入るのをはばむ最初の障壁です。多くの抗菌・抗菌ウィルス物質(リゾチームや免疫グロブリン)を含み、有害物質を死滅させる役割を持っています。

加齢とともに唾液の分泌量は減る傾向にあり、食酢を積極的に摂り、よく噛んで食べることで、唾液の分泌を促し免疫力の向上に努めると良いかと思います。

食事時に酢物を食べて、スプーン一杯でも良いので5〜8倍に薄めた食酢を口に含むだけでも効果が得られると文献でも報告されています。

便秘解消

食酢には胃酸の分泌を促す作用があります。分泌された胃酸や食酢の成分そのものが胃や腸を刺激し、ぜん動運動を活発にします。その結果、便秘が良くなり便秘が改善されると同時に規則正しい生活、適度な運動、食物繊維を十分に含んだバランスの良い食事あっての食酢の効果です。

内臓脂肪・体重・腹囲・BMI(肥満指数)・血中中性脂肪濃度の減少

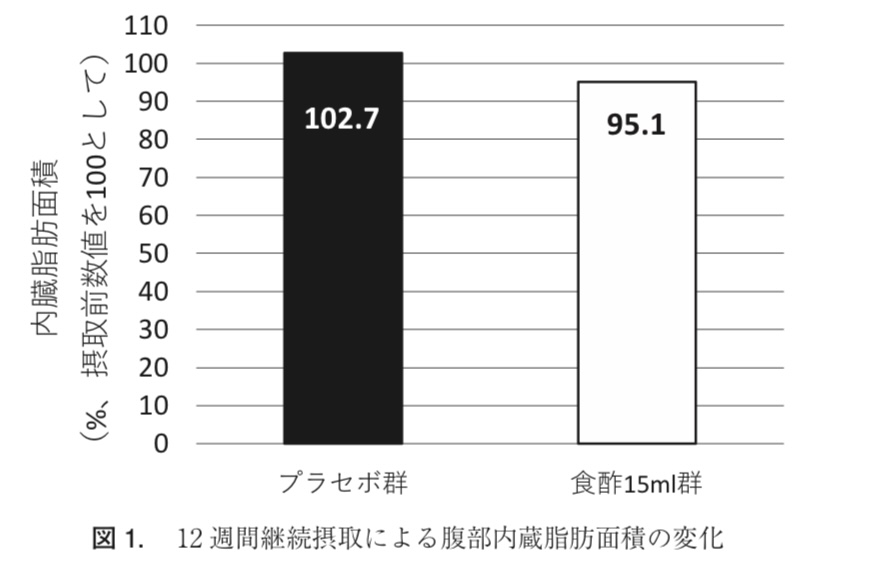

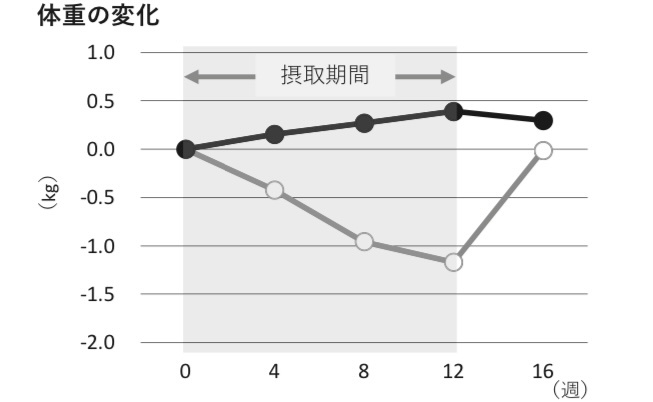

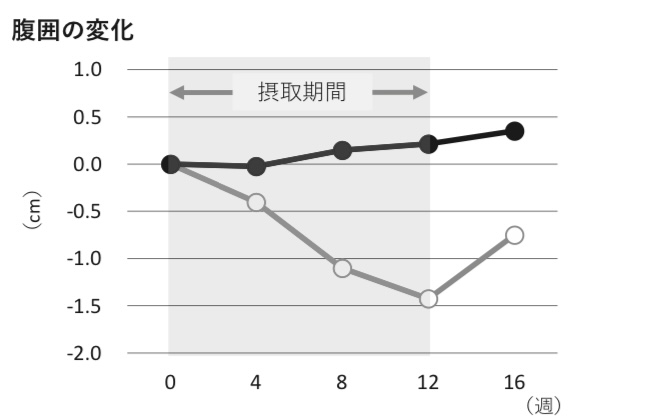

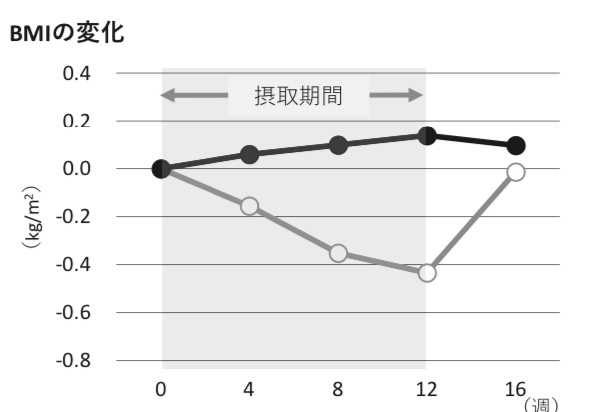

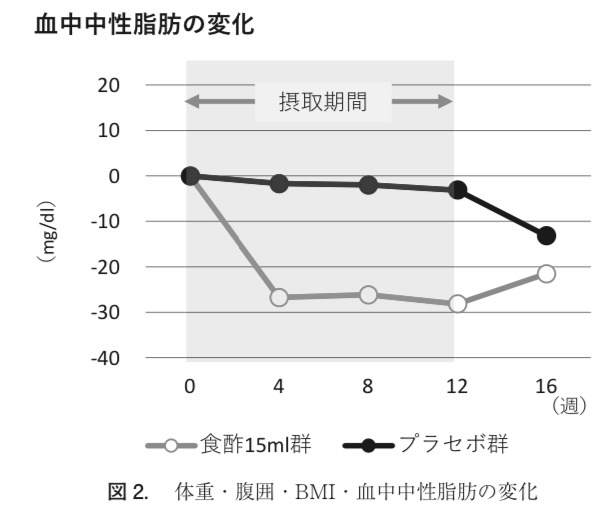

内臓脂肪が溜まるとメタボリックシンドロームにつながる可能性があります。肥満気味の人と血中中性脂肪が高めの男女に、酸度5%の食酢約15㎖を含む飲料、または含まないプラセボ飲料を1日1本、朝晩2回に分けて12週間毎日続けて摂取してもらったところ、食酢を含む飲料を摂ったグループにその効果が見らています。

平均減少率は内臓脂肪4.9%、体重1.6%、腹囲1.5%、血中中性脂肪18.2%

これらの結果は、食酢主成分である酢酸により脂肪を合成する酵素の遺伝子発現が抑制され、脂肪燃焼に関わる分子の遺伝子発現が促進されていることを明らかにしたと報告しています。食酢を継続的に摂ることでメタボリックシンドロームの予防にもつながることが期待されています。

夏場に酢料理を食べるときに増えるし、運動量も増えることはありますが、夏はいつも冬に比べて5kgほど毎年痩せます!

調理への効果

抗菌効果

ピクルスや酢じめの魚が長持ちするには、食酢に微生物の増殖を抑える働きがある子だそうです。微生物の多くはpH5〜9で活発に活動しますが、食酢はpH2.5〜3.5の強酸性です。食材を食酢に漬けると微生物の働きが悪くなり増殖が防げます。

減塩効果

食酢には2つのタイプの減塩効果があります。

1つ目は隠し味程度の弱い酸味を添加した場合は塩味が強くなります。

2つ目は強い酸味を添加した場合は、塩味の強弱が識別されにくくなり、酸味によって塩味のものたりさが補われているというものです。

肉を柔らかくする

酢酸によって肉が酸性になり、酸性で働くたんぱく質分解酵素により肉が柔らかくなり、骨ばなれもよくなります。

分解と同時にアミノ酸を生産するので旨みも増します。

魚の臭みを消す

青魚は、酢で締めると生臭さが取れて美味しくなります。魚の生臭みはとちるアミンなどのアルカリ性物質なので、酸性の食酢で中和することで生臭さがなくなります。

素材の色を鮮やかにする

梅酢につけたしその葉やみょうがの甘味漬けが赤いのは、アントシアニンの色素が酸性で赤くなるためです。また、レンコンやごぼうを白く仕上げたい時は切って、すぐに酢水にさらすと変色を防げます。

里芋・山芋のかゆみを抑える

里芋や山芋の皮を剥くときに手が痒くなるのであまり調理したくない方も多いと思います。なぜ痒くなるのか?って疑問に思うと思います。これは皮の近くにあるシュウ酸カルシウムの成分が手指を刺激するためです。この成分は酸に弱いので、芋類を酢水で洗ったり、手に酢水をつけてむくとかゆみを抑えられます。

まとめ

昔から酢は体に良いと言われていることも多く、食事の中に取り入れたり子供ながらに酢昆布を大量に食べていた時期もありました(笑)

実際に酢の効果を調べてみると体にも食材にもメリットが多いように感じます。

健康面の効果として

・ダイエット効果

・便秘解消効果

・免疫力効果

・疲労回復効果

調理の効果として

・抗菌効果

・減塩効果

・肉を柔らかくする効果

・素材の色を鮮やかにする効果

・山芋や里芋のかゆみを抑える効果

少しでも参考にして、疲労が溜まった時やダイエットの方、体脂肪が気になる方などは取り入れてみてください。また、調理の効果もたくさんあり旨味を上げてくれる効果もあるので是非取り入れてみてください!

疲れたときにいつも飲んでいる黒酢をリンクでも貼っておきますね。

海あがりに知人が勧めて飲ませてくれるブルーベリー酢もとても美味しくて飲みやすいので黒酢が苦手な人にはこちらをおすすめします。

引用文献:

食酢の多彩な効用 小泉幸道 日本調理科学誌 Vol.54 No.3 153〜156

食すと健康とその効用 正井 博之

ミツカングループ 酢の力