たくさんの中からリンちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

睡眠時間が短いと太りやすいため「ダイエットをしている方はしっかり睡眠時間をとりましょう」と言われていることが多いと思います。

睡眠時間とダイエットの関係について色々調べたので紹介したいと思います。

結論

睡眠時間が短いと太りやすい!

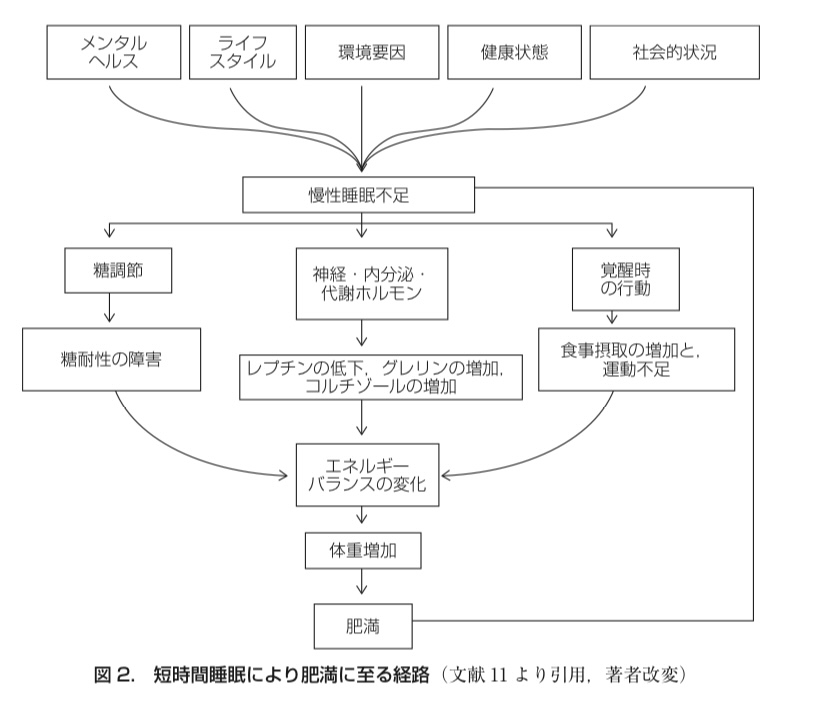

その原因は、食欲ホルモンや代謝ホルモンなどの変化を与えたり覚醒時間の行動に影響し太りやすくなると言われています。

・食欲を苦心するグレリンが増加する

・食欲を抑制するレプチンが減少する

・疲労感や眠気により活動量が減る可能性が高い

詳しく原因を紹介していきます。

睡眠時間と肥満

睡眠時間と健康リスクとの関係では一般的にU型を示し、睡眠時間7〜8時間がリスクが低くいと報告されています。

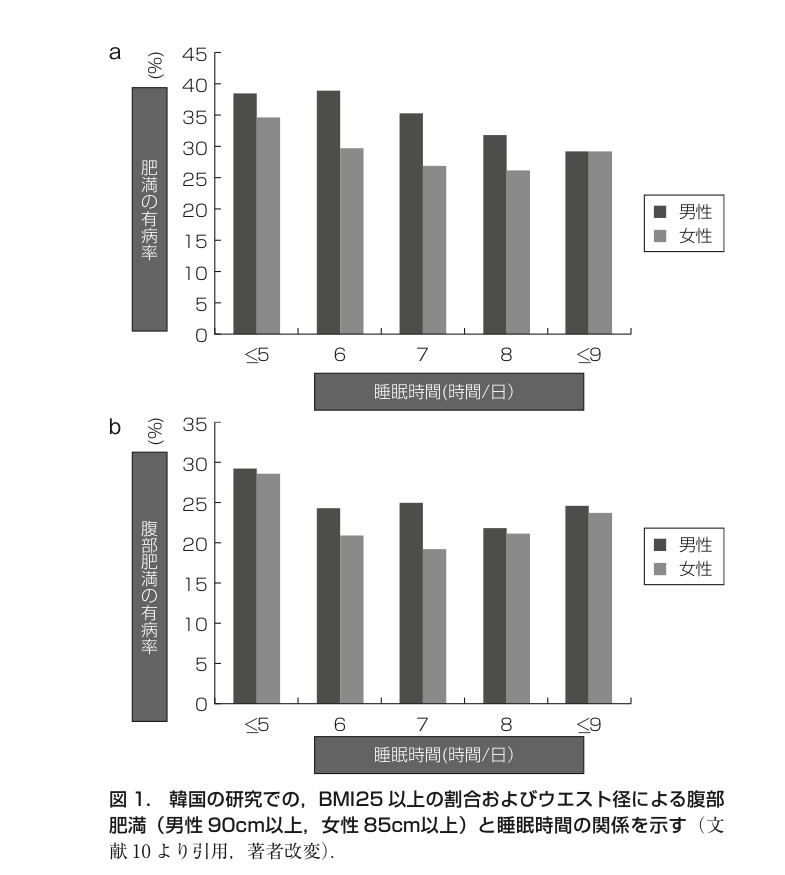

成人では23の研究中17で、短時間睡眠と体重増加が独立して関連があるとしている。また、3つの縦断研究では、短時間睡眠と体重増加は関連あるとしている。ウエスト径および腹部脂肪も睡眠時間が短いと増加する。

図1に韓国の研究での、BM25以上の割合、ウエスト径による腹部肥満と睡眠時間の関係を示す。

短時間睡眠により肥満に至る経路

食欲関連ホルモン

食欲関連ホルモンに関与しています。

食欲は胃から分泌されるグレリンによって亢進し、脂肪組織から分泌されるレプチンによって抑制されますが、睡眠が不足してくるとグレリンが増えレプチンが低下します。さらにグレリンの増加とレプチンの低下は、ともにオレキシンを増加させます。オレキシンは、覚醒をコントロールするとともに視床下部の弓状かくに働いて食欲を亢進させる働きがあります。

※健常人を対象に実験的研究で確かめられています。2日間十分睡眠をとった後2日間4時間睡眠にすると、血中グレリンは28%上昇、血中レプチンは18%低下、空腹感や食欲も23〜24%増加、特に高糖質食に対する食欲は32%も増加

神経内分泌および代謝の変化

1週間以内の短時間睡眠より、交感神経の亢進、夕方のコルチゾールと成長ホルモンのレベルの増加、甲状腺刺激ホルモンと成長ホルモンのレベルの増加、甲状腺刺激ホルモン、食欲抑制作用のあるレプチンの低下、食欲増加作用のあるグレリンの増加があり、これらのホルモンの変化によりエネルギー摂取の増加、エネルギー消費の低下が起こり、体重の増加に至ります。

特にレプチン、グレリンの増加は食事摂取量の増加に作用。コルチゾールの増加は視床下部ー下垂体ー副腎系(HPA)の亢進を意味し、ストレス増加に対するHPA系の反応と考えられてます。

コルチゾールの増加はインスリン抵抗性の増大や耐糖性の低下がもたらされ、食事摂取の増加と内臓脂肪の増加と関連すると言われています。

覚醒時の行動などの影響

摂取量が多く消費量が少ないいわゆるたくさん食べて運動しない場合は肥満になると誰もがわかると思います。

慢性の睡眠不足でも同様のことが起こると報告されています。

睡眠時間が短くなることにより起きている時間が長くなり、高カロリードリンクあるいは食事をとる傾向になり、疲労感により運動しなくなるため肥満になると想定されいます。

ダイエットしている際は、減量を維持するためにも十分睡眠をとる必要があり、肥満・減量についても短時間睡眠は悪影響を及ぼすと述べられています。

深部体温の低下

直腸で測定された深部体温は、睡眠時間の短縮によって有意に低下し、深部体温の日内リズムに影響することが明らかになりました。

浅い眠りの時(レム睡眠時)

レム睡眠が不足したマウスでは、 ショ糖、脂質ともに摂食量が増加しています。遺伝子改変技術と化学物質の組み合わせにより、 人為的に前頭前皮質の神経活動を抑制したマウスでは、レム睡眠量が不足してもショ糖の摂取量は 増加しませんでしたが、脂質の摂取量は神経活動を操作してもその影響を受けず、対照群と同様に 増加することがわかりました。

このことから、睡眠不足の状態にあるとき、ショ糖を多く含 み体重を増加させる、いわゆる「太りやすい」食べ物を摂取したくなる欲求は、前頭前皮質によって 直接的に制御されている可能性が示唆されました。

この成果は、レム睡眠と前頭前皮質、食物の嗜 好性との直接的なつながりを示した初めての成果です。

睡眠時間に影響する因子

睡眠時間を改善するためには、睡眠時間を延ばす必要があります。そのためにもどのような因子と関連し、改善が必要なのかが知る必要があります。

睡眠時間は遺伝、健康、経済的状態、環境、行動などで影響されます。

短時間睡眠と関連するのは、高齢、低い教育レベル、低収入、民族、独身などとされているそうです。

また喫煙習慣、飲酒、運動しない、長時間のテレビ視聴、シフトワーク、長時間労働、通勤時間が長いなども関連しているそうです。

電灯により夜中も明るくなってことにより24時間社会となったため本来の生活リズムの変調も睡眠の悪影響を及ぼし、インターネット、電子メールなどの発達もさらに悪化させていると考えられています。

睡眠時間を確保するためにすること

生活リズムを整える

昼夜逆転しない生活にするためにしっかり朝起きて、夜寝る生活にしましょう。

生活リズムを整えるためにすること

朝日を浴びる

起床して朝日を浴びることで体内時計が整い、幸せホルモンが分泌されることで

これは朝日を浴びるとセロトニンが分泌され、15〜16時間後の夜になると睡眠を誘うメラトニンの分泌量を増えるとされています。そのため昼夜逆転している方は太陽光を浴びることで夜しっかり眠ることができます。

朝食をとる

朝食をとることも、体内時計リセットに役立ちます。

バランスの良い食事を摂ることが大切です。セロトニンを増やすには、脳内でセロトニンの原料となる栄養素の摂取が重要です。

トリプトファンは、タンパク質を構成するアミノ酸のひとつとして食品に含まれています。マグロやカツオなどの赤魚やバナナ、チーズや牛乳、大豆製品などにも含まれています。また、腸内環境や生活習慣にも気を配ることで、さらにセロトニンの分泌を促進できます。

発酵食品や食物繊維を豊富に含む食品を摂取するのも良いと思います。朝食をとることは目覚ましを促してくれ1日のリズムにメリハリが生まれます。

遅い時間の夕食を避ける

夕食は寝る2時間前に食べ終えるようにしましょう。

寝る直前に食べると胃腸が活発に働き睡眠を妨げます。

適度な運動を習慣にする

運動によって昼間の覚醒を高め、夜の寝つきを良くしてくれます。

また睡眠が深くなり、熟睡感が向上することも知られています。

※ただ激しい運動を長時間行うと興奮するためかかえって睡眠が妨害されます。

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を20〜30分程度行うと良いとされています。寝る直前は逆効果になるので夕方ごろがお勧めされています。

寝る2〜3時間前に入浴する

入浴することで体温が一時的に上がります。

人は体温が下がるタイミングで眠くなるため、入浴で体温を上げることでその後下がり寝つきやすくなります。

また、浴槽に浸かってアタtめることでリラックス効果も得られるので快眠につながります。40度程度のぬるめの温度で、ゆっくり湯船に浸かります。

※特に冷え性の方は、湯船に浸かることをオススメします!

またお風呂あがりにゆったりストレッチを5〜10分行うことで入眠までにかかる時間を短縮できると文献でも述べています。ストレッチングをして抹消からの体熱放散を適度に促すことで生理現象に近くなり寝つきが良くなります。

寝る前にスマホなどの画面を見ない

スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面の光を浴びると、目がさえてしまいなかなか寝付けなくなります。

少なくとも寝る前30分間は画面を見るのは控えましょう!

睡眠環境を整える

寝室の温度や湿度を調節することで、睡眠の質を高めます。

静かで、部屋を暗くし適度な温度・湿度が眠りやすい環境です。

また、枕の高さやマットレスの硬さも睡眠の質に影響を与えます。自分に合った枕やマットレスを選びましょう!

深呼吸を行う

深呼吸をすることで自律神経を整えて副交感神経が優位になるため、緊張や興奮が和らぎリラックスできます。

深呼吸で副交感神経が優位になりリラックスすることで、ストレス状態が落ち着きます。 深呼吸で酸素をたくさん取り込むことで、疲労の回復にも効果があるのでオススメです!

まとめ

睡眠時間はダイエットだけでなく、生活の質を上げるためにも大切なものです。

睡眠時間が短くなると太りやすいという根拠はあります。

文献にも多く報告されており、

・食欲ホルモンの増加

・食欲抑制作用のホルモンの低下

・ホルモンバランスの変化

・覚醒時の行動(疲労や眠気で動かず、食べる量が増えるなど)

・深部体温低下にて内臓系の活動低下

・神経系活動の低下

など、さまざまな神経・内分泌・代謝ホルモンのバランスの変化や不眠による運動量の低下、覚醒している時間が長くなることで摂取量が増えることなどが太る要因となると報告されています。

睡眠時間が取れない原因を自分の私生活を見直し、改善していくことが大切になります。

生活リズムを整え、程よい運動、食生活・環境の見直しをして睡眠時間の改善をしダイエットを成功させ幾つになっても健康で動ける体でいれるようにやっていきましょう♪

少しでも皆さんの参考になると嬉しいです。

引用文献:

なぜ睡眠は肥満/体重増加と関連するのか? 座談会 睡眠と肥満・・・そのただならぬ関係

2017.1.10|国立大学法人 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS) 寝不足はダイエットの敵 睡眠時間が足りないと甘いものがほしくなる理由

Graduate School of Sport Sciences早稲田大学 大学院スポーツ科学研究科 睡眠時間の短縮が肥満リスクを増加させるメカニズムを解明

肥満症とその合併症 5.肥満症と睡眠障害 大井 元晴1) 陳 和夫2)