たくさんの中からリンちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

筋肉量を維持することは身体機能の維持向上に繋がります。基礎代謝を維持したり、動きを維持することで怪我の予防や生活を維持できる活動能力を維持してくれます。

どうしても年を重ねていくと運動量も減り20代の時のような活動量は減っていきます。また加齢とともに筋肉量と筋力低下が起こり生活習慣病との関係性も指摘されています。

骨格筋量を維持して、年を重ねても動ける体を維持するには筋力トレーニングにて筋量を増やすとともに、食事からタンパク質を摂取することが大切です。

今回は筋肉量の維持・向上に向けタンパク質の摂取の重要性を紹介したいと思います。

結論

筋トレだけしても、タンパク質が足りなければ筋肉量の向上は難しいです。

タンパク質の摂る量やタイミングもとても大切です。

・1回量 最低20g×3食

・生活リズムを整える

・朝にしっかりタンパク質を摂ることで効率的(生活リズムが規則正しい人のみ)

・筋トレを高負荷で行う人は、筋トレ前にBCAA、筋トレ後にタンパク質を摂取すると筋肥大効果に期待できる

・筋トレ後は48時間タンパク質を意識し、空腹前3〜4時間間隔でタンパク質を摂る

文献や本で見た内容をまとめたので詳細は下記で説明していきます。

筋肉にとってタンパク質の関わり

タンパク質は人体に不可欠な理由

成人した人体は、個人差はあるものの体重の15%前後がタンパク質と言われています。

最もタンパク質を含んでいるのが骨格筋であり、体に含まれるタンパク質の半分以上は筋肉が集まっています。タンパク質は骨格筋以外にも内臓や皮膚、毛髪、体毛、爪にいたるまで、さまざまな形で人体の構成要素となっています。

さらに体内で働く酵素やホルモンの重要な材料としても使われています。

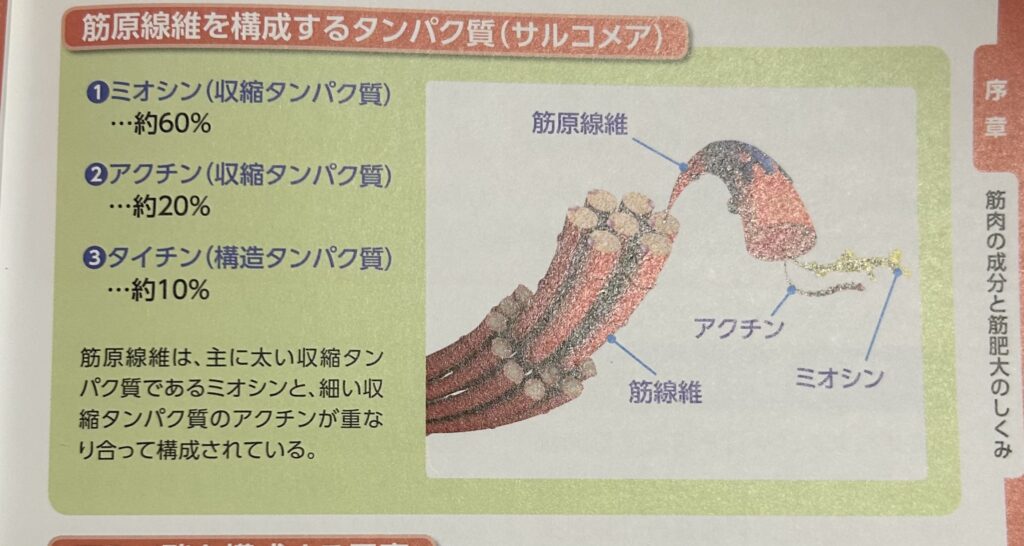

骨格筋を動かすためタンパク質

筋繊維を構成する筋原繊維は、タンパク質からなるサルコメア(筋節)で構成されます。

引用:体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修

サルコメアは主に収縮タンパク質であるミオシンとアクチンが規則正しく重なり合ったもので、この2つの収縮タンパク質の働きによって筋肉が収縮し、筋張力(筋肉が骨を引っ張る力)が発揮されます。

サルコメアが増えることで筋原繊維の数が増え、筋肥大につながります。

アミノ酸

アミノ酸を結合するとタンパク質になります。

タンパク質を構成するアミノ酸は、糖質や脂質と同じように炭素、水素、酸素を含んでいます。しかし、窒素を含んでいるのはタンパク質のみとなります。アミノ酸は連結している側鎖により種類が分かれます。

2〜100個程度のアミノ酸結合物はタンパク質と分類してペプチドと呼ばれます。タンパク質同様にペプチドにもさまざまな機能があります。100個以上のアミノ酸が結合したものをタンパク質といいます。

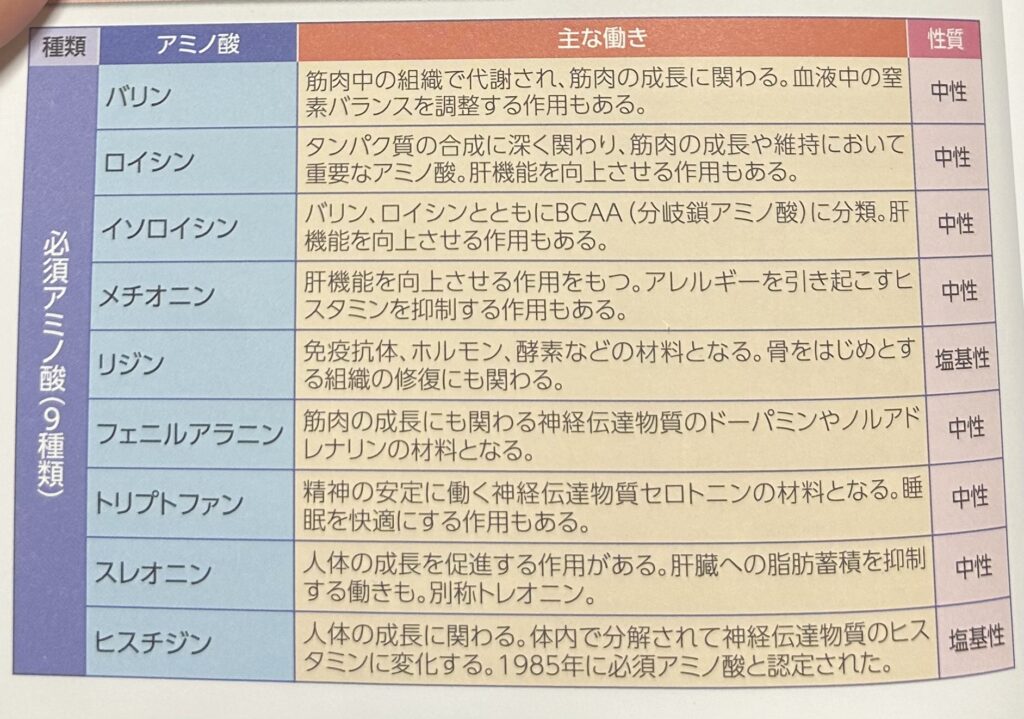

必須アミノ酸

体内で十分な量を合成することができず、食事で摂る必要があるアミノ酸です。

肉や魚、穀物などさまざまな食材に必須アミノ酸含まれていますが、必須アミノ酸9種類の含有量のバランスは食材によって異なります。

引用:体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修

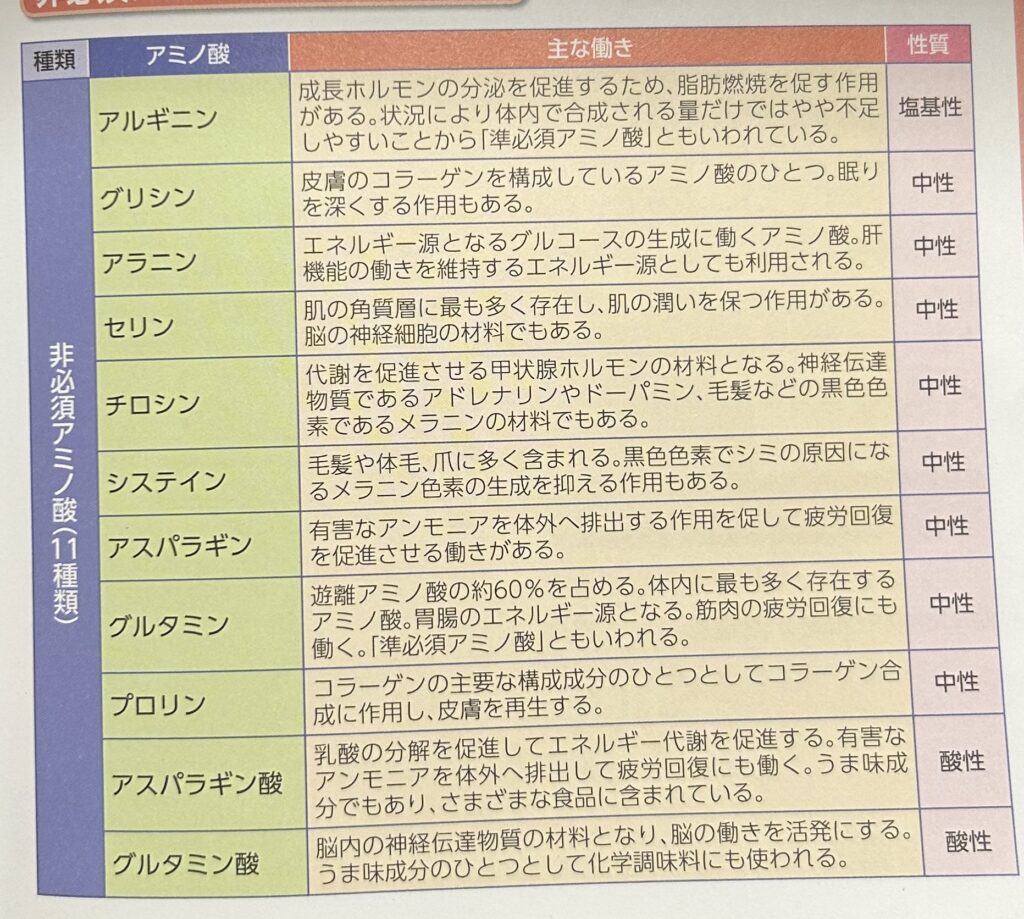

非必須アミノ酸

体内で合成することが可能なアミノ酸です。基本的に食事から摂らなくても合成される量で間に合うことができますが、重要な働きを担うアミノ酸が多く、食事から摂ることが望ましい場合もあります。

引用:体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修

タンパク質の分解と吸収

タンパク質を胃と腸で分解

食事で摂ったタンパク質は、そのまま体のタンパク質になるわけではありません。体内でタンパク質をアミノ酸まで分解されてから吸収されます。吸収されたアミノ酸は血管を通って肝臓から全身へ運ばれ、やっと体に必要なタンパク質の材料として使われます。

①食材からタンパク質を摂取すると、咀嚼された食材が食道を通って胃へ

②胃液に含まれるタンパク質分解酵素のペプシンによってタンパク質がプロテオースとペプシンに分解される。

③十二指腸へ送られると、膵液に含まれる消化酵素のトロプシン、キモトリプシン、エラスターゼ、カルボキシペプチターゼなどによりポリペプチドを経てオリゴペプチドやアミノ酸まで分解。

④小腸へ送られオリゴペプチドは、小腸粘膜に存在する上皮細胞の微絨毛膜で消化酵素によってアミノ酸またはトリペプチド、ジペプチドへと分解され、上皮細胞に吸収される(膜消化)。

⑤小腸で吸収されたアミノ酸は、血管を通って肝臓へ運ばれる。アミノ酸は肝臓から全身の各組織へ送られて、体に必要なタンパク質の材料になる。

筋タンパク質の代謝調節

健常成人において筋量は微細なバランスをとって一定を保たれています。筋タンパク質の合成速度が分解速度を上回った場合のみ筋量の増加が可能(同化作用:栄養摂取・運動など)になり、逆にタンパク質分解速度が合成速度を上回る時間帯が長くなると異化作用(空腹時、疾患、ストレスなど)が高進します。

空腹時に筋タンパク質出納バランスは負の状態であり、通常食事摂取によってのみ出納バランスが正に移行します。その結果、空腹時に失われた筋タンパク質が食事で補われることで24時間の出納バランスの負債がゼロとなり、筋量が維持されます。

運動とタンパク質摂取による筋肥大の効果

食事によるタンパク質の摂取不足が筋肉量の低下につながることを多くの文献で報告されています。

健常な成人において、タンパク質摂取量の増加のみでは、筋量の維持は可能でも積極的な筋量の増加は期待できません。

筋肥大を起こす要因である筋力トレーニングを行うことで筋肥大を引き起こすことは可能です。

運動とタンパク質摂取を併せることで、運動後の筋タンパク質合成が、運動実施のみと比較して有意に増加し、長期的には筋肥大と筋機能の改善につながると報告されています。

実際に臨床現場で働いていた時も、食事前に立ち上がり運動(100〜150回)を行い、栄養状態が悪い方には栄養補助食品も一緒にとってもらうことで効果が出てました!

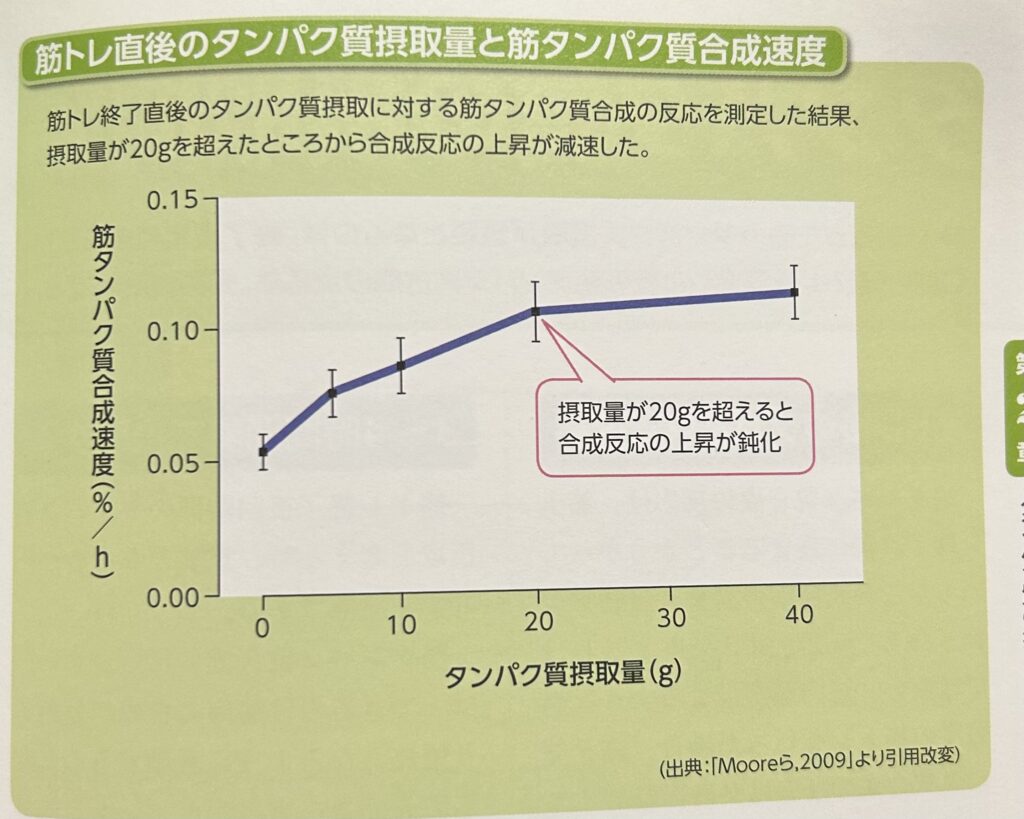

1回の食事で適量とる

一回の食事でたくさんタンパク質を摂取しても、取り込めるタンパク質の量には制限があり余剰分は筋肉になりません。そのため1回の食事で適切な量のタンパク質を摂ることが筋肉量の維持・向上に重要であることが研究でも報告されています。特に朝食・昼食・夕食の3食におけるタンパク質摂取量の配分が不均等であり、1食でもタンパク質が不足している場合若年者においても筋肉量低下の危険性が指摘されています。

引用:体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修

実験結果が示すように1回のタンパク質摂取量はだいたい20gが目安になります。しかし、筋肥大効果を限界まで得るために、1回40〜50gのタンパク質を摂取するボディビルダーも少なくありません。

内臓への負担等を考慮するとまずは1日20g程度の摂取を目安にして、筋肥大効果が上がらない場合は徐々に摂取量を増やす行くようにしましょう。

タンパク質の摂取タイミング

朝が効果的?!

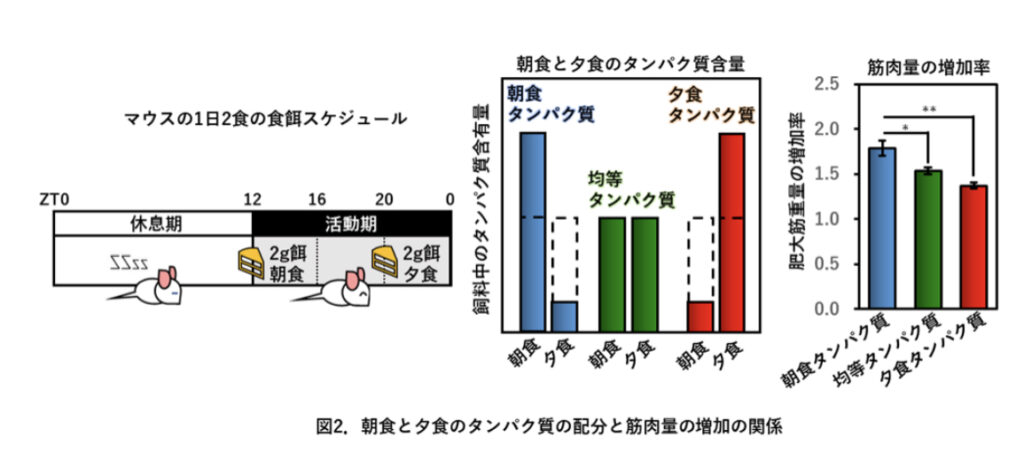

1日のタンパク質摂取量が同じ場合、朝に重点的に摂取した方が筋量の増加には効果的であることを示しています。

なぜ朝に摂取すると筋量を増加させやすいのか?

・1日のタンパク質摂取量が同じ場合、朝の活動期のはじめに重点的にとった方が筋肉量の増加には効果的であったことを示している。

引用:タンパク質摂取時間と筋量増加の関係ー体内時計に合わせた朝のタンパク質摂取タイミングが筋量増加に効果的ー 早稲田大学 教授柴田重信、金ヒョンギ講師

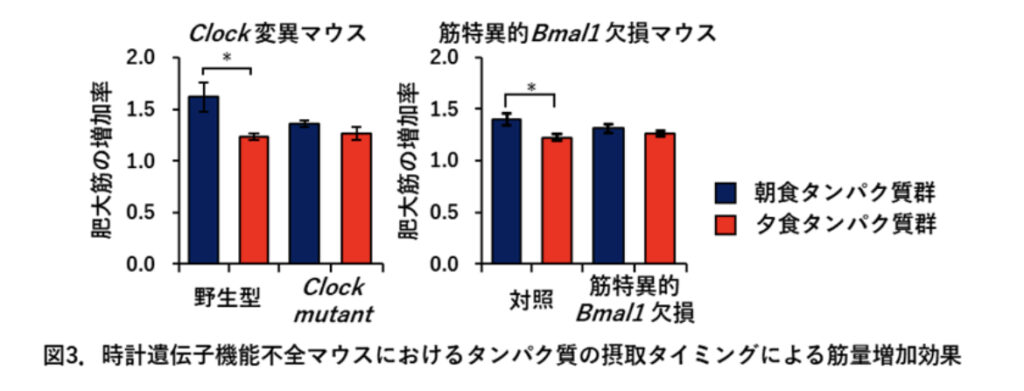

・朝食のタンパク質摂取による筋量の増加には分岐鎖アミノ酸が大きな役割を果たしている

・摂取タイミングによる筋量の増加効果には体内時計が関わっている。

引用:タンパク質摂取時間と筋量増加の関係ー体内時計に合わせた朝のタンパク質摂取タイミングが筋量増加に効果的ー 早稲田大学 教授柴田重信、金ヒョンギ講師

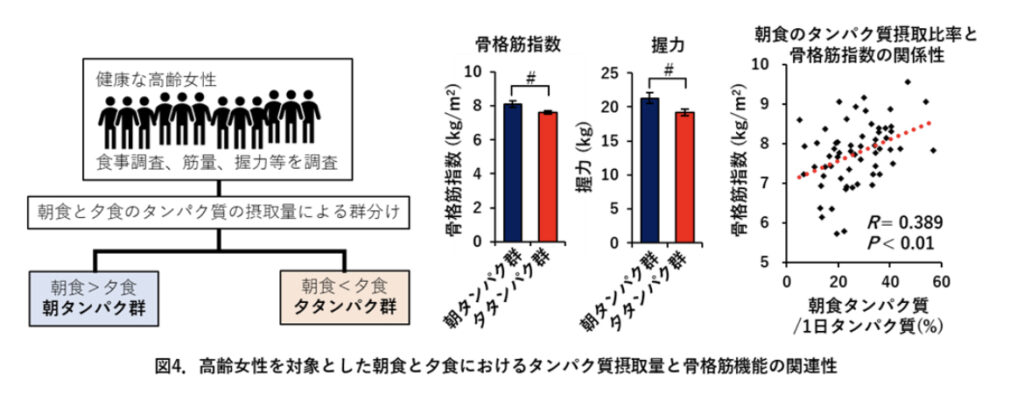

・高齢者において、朝食でのタンパク質摂取比率は筋機能と正の相関を示す。

引用:タンパク質摂取時間と筋量増加の関係ー体内時計に合わせた朝のタンパク質摂取タイミングが筋量増加に効果的ー 早稲田大学 教授柴田重信、金ヒョンギ講師

この4つの結果より朝の活動期にタンパク質摂取により筋量増加作用には体内時計が重要という研究結果から、体内時計に合わせたタンパク質の摂取が筋量増加には効果である可能性があると報告しています。

夜勤勤務やシフトワーカー、朝食欠食など体内時計を乱すような生活リズムの場合は、朝にタンパク質を摂っても筋量の増加は受けにくいです。

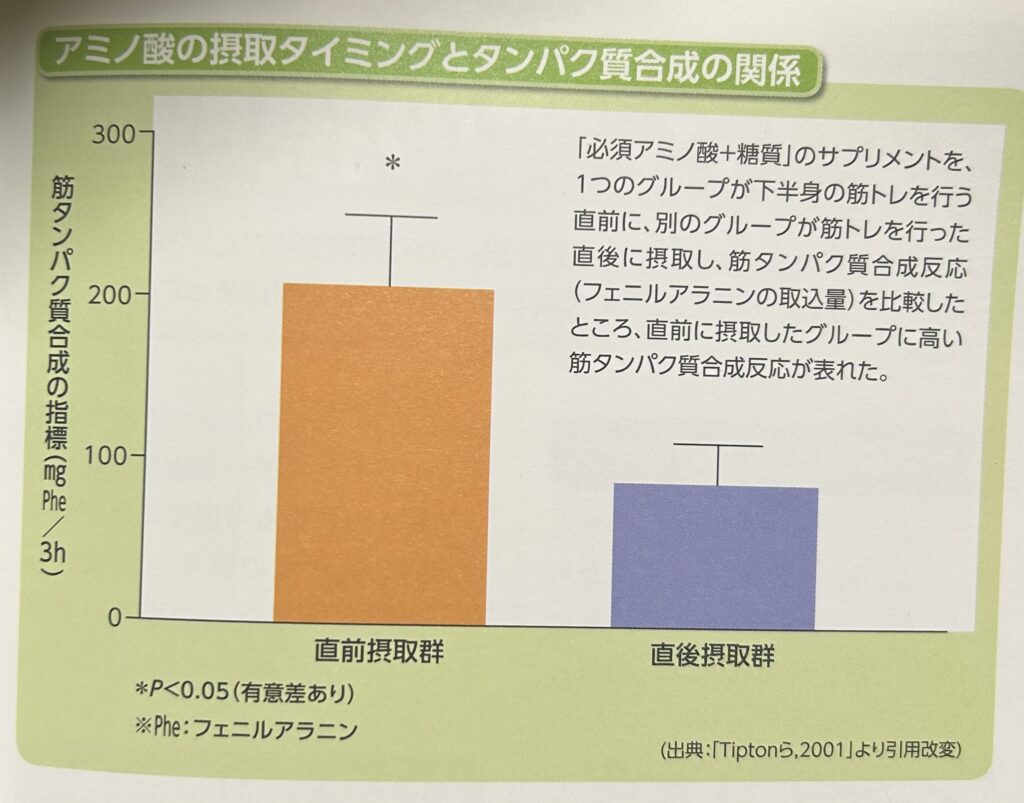

筋トレ前

高強度の筋トレを行う場合筋肉や肝臓に蓄えられたグリコーゲンだけでなく、必須アミノ酸のBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)も筋肉のエネルギー源として消費されます。

筋肉へのBCAA補給がなければ、筋肉を分解してBCAAを生み出すことになります。また、糖代謝が進むと血糖値維持のためにも筋肉の分解は起こります。これらの分解をできる限り抑えることが筋肥大には重要になります。

そのためには、筋トレ前の血中の必須アミノ酸を高めておくことが有効です。

引用:体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修

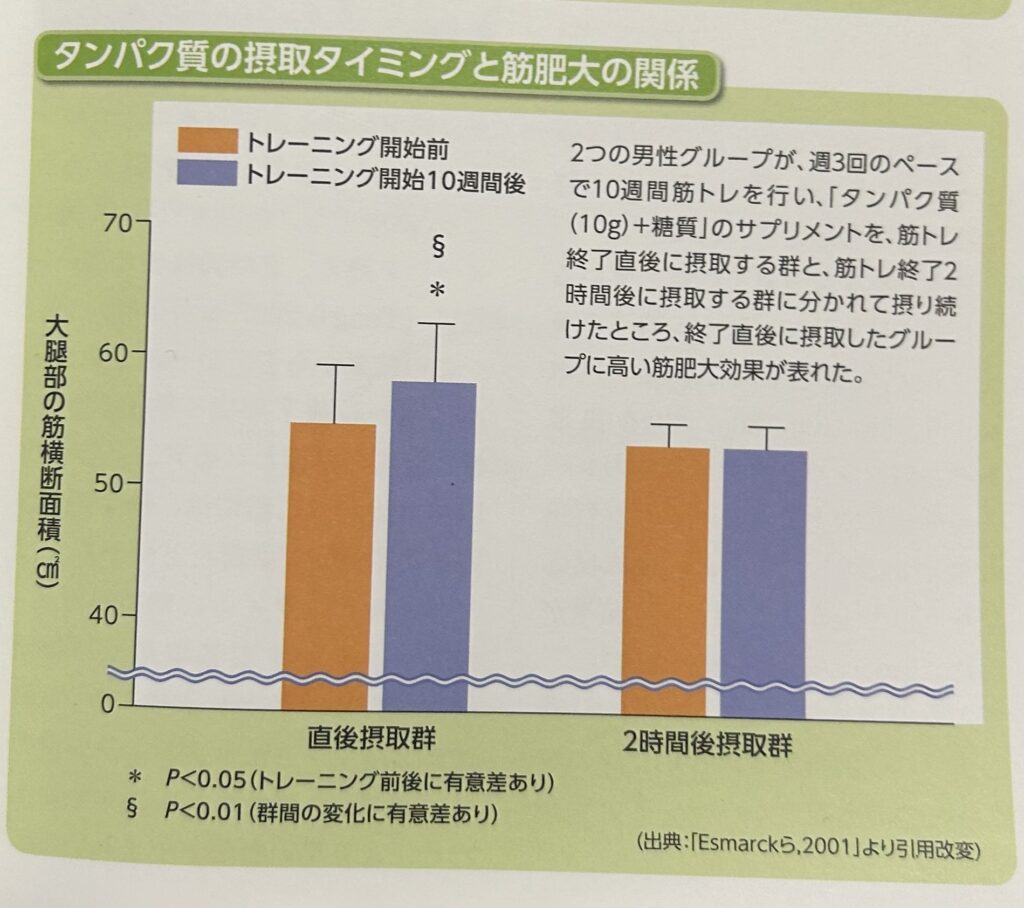

筋トレ後のタンパク質補給

筋トレ終了後はホルモンの分泌などにより筋タンパク質合成反応が高い状態(ゴールデンタイム)になります。

筋トレ後は筋肉の分解と合成が同時に行われるため、合成反応が高いうちに筋肥大の材料となるタンパク質を十分に補充することが重要になります。

筋トレ2時間後にタンパク質摂取したグループよりも筋トレ終了後にタンパク質を摂取したグループの方が高い筋肥大効果が表されています。

引用:体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修

筋トレ後のタンパク質の摂取間隔

上記で筋トレ終了直後のゴールデンタイムに摂ることで筋肥大効果が期待できると報告していますが、筋肉痛が起こるような高強度の筋トレを行った場合は、筋タンパク合成反応は長時間継続します。

実施した筋トレ強度や筋トレを行う際のコンディショニング、個人差によって差はあると考えられますが筋トレ後のタンパク質合成の亢進は48時間継続するという認識が一般的となっているそうです。

筋肥大効果をしっかり出したい場合は、筋トレ終了直後だけでなく、終了から48時間はタンパク質を摂取することが重要です。

筋トレ終了後からタンパク質の摂取を考えるときに、タンパク質を摂る間隔が重要となります。

空腹感を感じている時は、体内の糖質が減って血糖値が低くなっている状態です。それは体内のアミノ酸、つまり筋肉の分解が進行している状態になります。

つまり空腹感が強くなる前にタンパク質を取れば筋肉の分解を最小限に抑えることができます。

空腹感が強くなる前にタンパク質を摂るには3〜4時間の摂取間隔が理想的と言われています。

筋肉痛が出るほどの筋トレ後はタンパク質をしっかり摂るようにしています!

まとめ

筋肉を維持・向上させるためには、運動と栄養が大切になります。

運動だけ行っても栄養が不足していると筋肉量は増えないのも臨床で高齢者と接して感じることが多いです。

タンパク質は人体にとって必要不可欠なものです。最もタンパク質を含んでいるのが骨格筋であり、体に含まれるタンパク質の半分以上は筋肉が集まっています。タンパク質は骨格筋以外にも内臓や皮膚、毛髪、体毛、爪にいたるまで、さまざまな形で人体の構成要素となっています。体内で働く酵素やホルモンの重要な材料としても使われています。

筋肉量を維持・向上するためには、

・生活リズムを規則正しくする

・食事1回分タンパク質量20g×3(最低限)

・朝の活動期にタンパク質摂取により筋量増加作用には体内時計が重要という研究結果から、体内時計に合わせたタンパク質の摂取が筋量増加には効果である可能性があると報告

・筋トレを高負荷で行う人は、筋トレ前にBCAA、筋トレ後にタンパク質を摂取すると筋肥大効果に期待できる

・筋トレ後は48時間タンパク質を意識し、空腹前3〜4時間間隔でタンパク質を摂る

ことが重要になります。

筋力を維持・向上することで基礎代謝が上がり痩せやすい体づくりにも繋がります。少しでも皆さんの体づくりの参考になれば嬉しいです。

もっと詳しく知りたい方やスポーツをしている子どもさんがいる方はこちらオススメです。

引用文献;骨格筋量の維持・増加に向けたタンパク質摂取量の重要性 立命館大学 スポーツ健康科学部 教授 藤田 聡 畜産情報 2021年12月号

効率的に筋量を維持・増加させるためのタンパク質摂取 藤田聡

タンパク質摂取時間と筋量増加の関係ー体内時計に合わせた朝のタンパク質摂取タイミングが筋量増加に効果的ー 早稲田大学 教授柴田重信、金ヒョンギ講師

アスリートのための食トレ 栄養の基本と食事計画 海老久美子

体づくり・筋肥大・筋脂肪低減まで 筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典 岡田隆、竹並恵里監修