たくさんの中からリンちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

筋力トレーニング(筋力増強訓練)を行うにあたりメカニズムを理解することは重要です。

筋トレを行う上で知識知ることで、より効率よく筋トレの効果を得られると思います。ここでは筋トレに必要な基礎知識やメカニズム、実際に筋トレをする側もされる側両方を経験してみて感じたこと交えながら紹介できればと思います。

骨格筋の構造から筋収縮のメカニズム

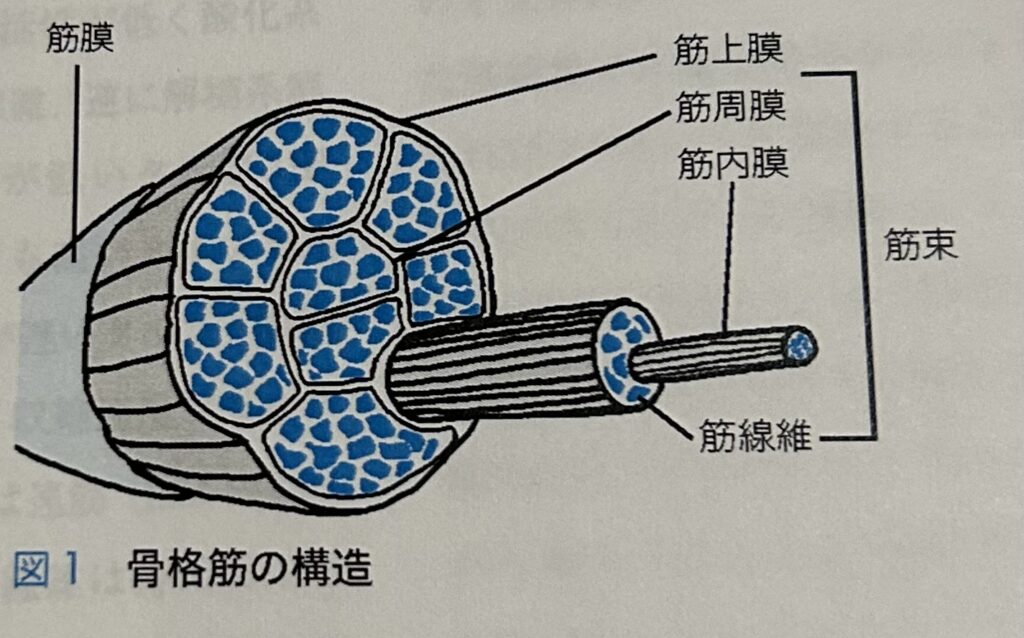

骨格筋の構造

筋は筋繊維と呼ばれる細胞により構成されます。骨格筋の筋細胞な筋鞘という細胞膜で覆われ、さらにその外周を基底膜が覆っています。

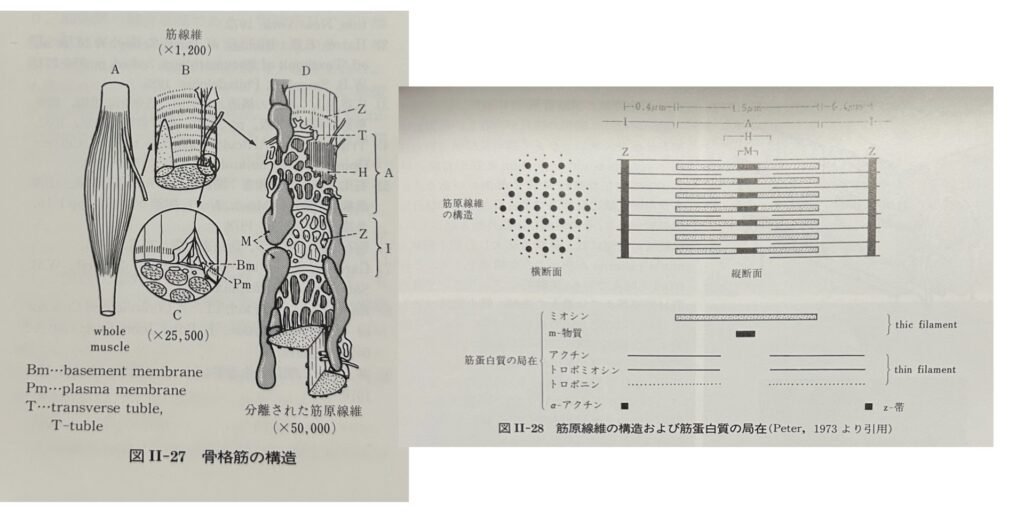

筋細胞は複数の核を有し、細胞質内には筋原繊維、T管、筋小胞体、ミトコンドリアなどが含まれます。

筋原繊維は筋の機能である筋収縮を補う最も重要な構成体です。筋原繊維は主に太いフィラメントを形成するミオシンと、細いフィラメントを形成するアクチンの2種類の収縮タンパク質からなります。

筋収縮の最小単位は筋節(サルコメア)と呼ばれ、両端にあるZ膜にはアクチンが、中央にあるM線にミオシンが連結しています。筋原繊維を光学顕微鏡で見ると、暗く見えるA帯と明るく見えるI帯が規則的に配列した縞模様が確認されています。

A帯はミオシンとアクチンが重なっている部分であり、筋収縮下ではI帯の長さが短縮します。

T管は細胞膜が陥没して筋繊維の内部に落ち込んだもので、活動電位を筋細胞内にカルシウムイオンを貯蔵し、これが筋細胞内部へと伝わることにより筋収縮が生じます。

ミトコンドリアは内包する各種酵素の作用により、細胞のエネルギー源であるアデノシン三リン酸(ATP)を産生します。

多数の筋繊維が集まり筋周膜によって束ねられ筋束となり、さらに多数の筋束が筋上膜と線維性結合組織からなる筋膜により囲まれる筋を形成します。

筋収縮メカニズム

運動への意思はさまざまな経路を通り大脳皮質の一次運動野に伝えられ、身体部位のず良い運動を制御している上位運動ニューロンの興奮を引き起こします。

上位運動ニューロンは内包後脚、中脳大脳脚、橋と延髄の腹側を通り延髄下部で交叉し、反対側の皮質脊髄路(側索)を下行し脊髄前角に到達します(錐体路)。

脊髄前角では上位運動ニューロンの興奮が、前角細胞に始まる下位運動ニューロンに伝達されます。前角細胞の軸さくは脊椎神経となり末梢の骨格筋にいたり、筋内で枝分かれし複数の筋繊維に達します。これは運動単位と呼び、骨格筋収縮の最小機能単位となります。

軸索と筋は神経筋接合部を介して連結して、神経終末から放出されたアセチルコリンが筋繊維膜のレセプターに結合することにより終板電位が発生し、筋繊維に活動電位が生じます。

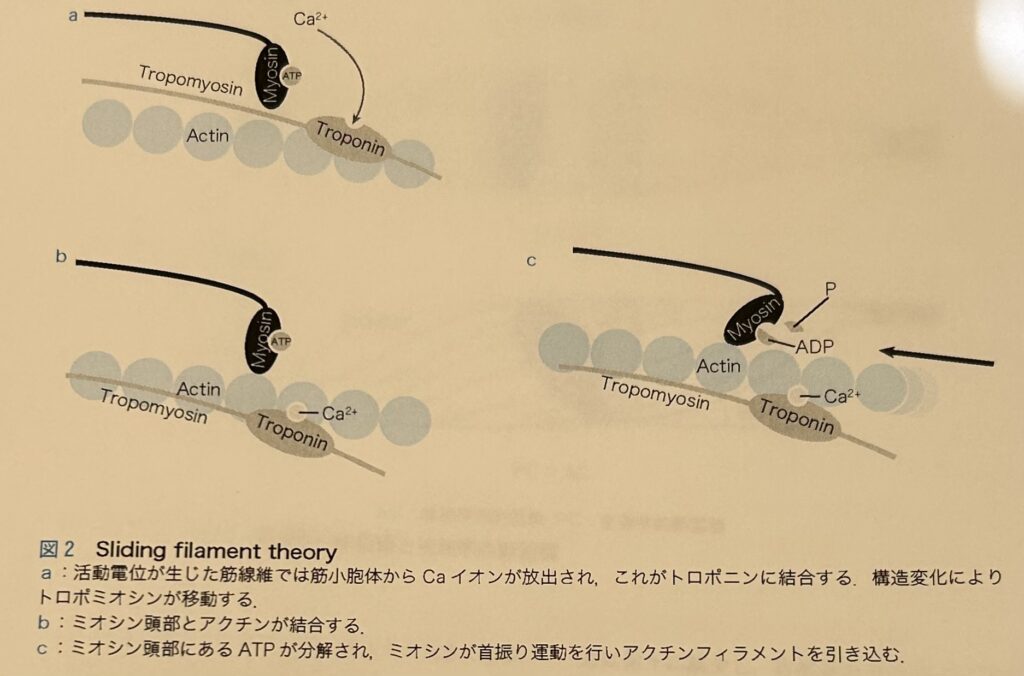

一般的に骨格筋の収縮機構はHuxleyによって提唱され下記の図のように説明されています。

文献引用:

特集 筋肉と筋力増強訓練 筋力増強理論 津田瑛一 Jpn J Rehabil Med 2017

アクチンフィラメントの表面にはトロポニンと結合したトロポミオシンが存在し、筋弛緩時にはミオシン頭部がアクチンと結合するのを立体的にブロックしています。

活動電位が生じた筋繊維では筋小胞体からカルシウムイオンが放出され、これがトロポニンに結合することにより構造が変化してトロポミオシンが移動し、ミオシン頭部とアクチンの結合が可能となります。

結合完了するとミオシン頭部にあるATPが分解され、ミオシンが首振り運動を行いアクチンフィラメントを引き込み、筋節が短縮することにより筋収縮が生じます。消費されたATPはミトコンドリアより供給されるため、連続した筋収縮が可能となります。

筋繊維の分類

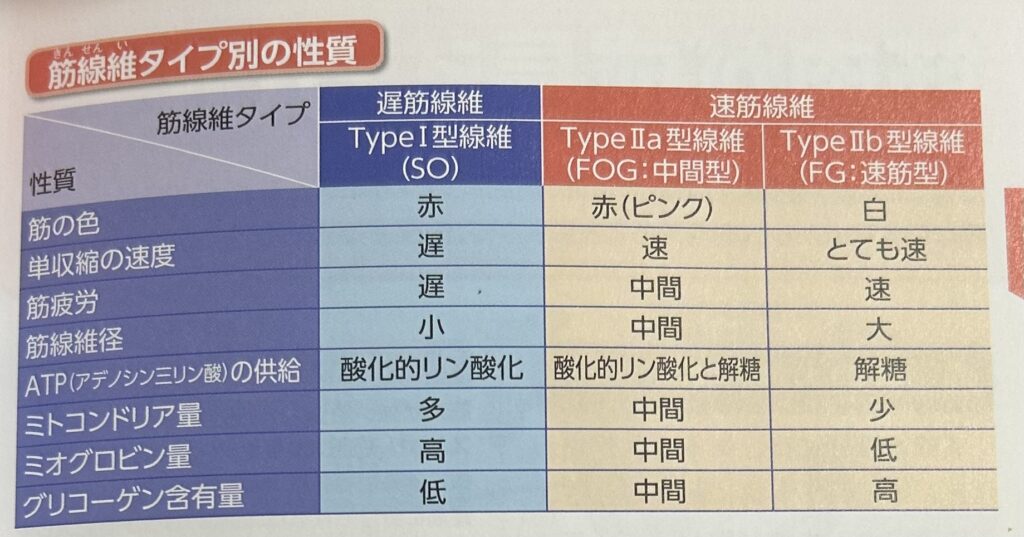

大きく3つに分類されます。

引用:筋力アップからスポーツ動作の強化まで 筋肉の使い方・鍛え方パーフェクト事典 石井直方 監修 荒川裕志 著

・解糖系酵素活性が低く酸化系酵素性が高いタイプI(SO)繊維

遅筋 持久性に優れています。

・解糖系酵素活性が高く酸化系酵素活性が低いタイプにⅡB(FG)繊維

速筋 瞬発性に優れています。

・両方の酵素活性とも高いⅡA(FOG)繊維

速筋 持久性・瞬発性の両方を兼ね備えています。

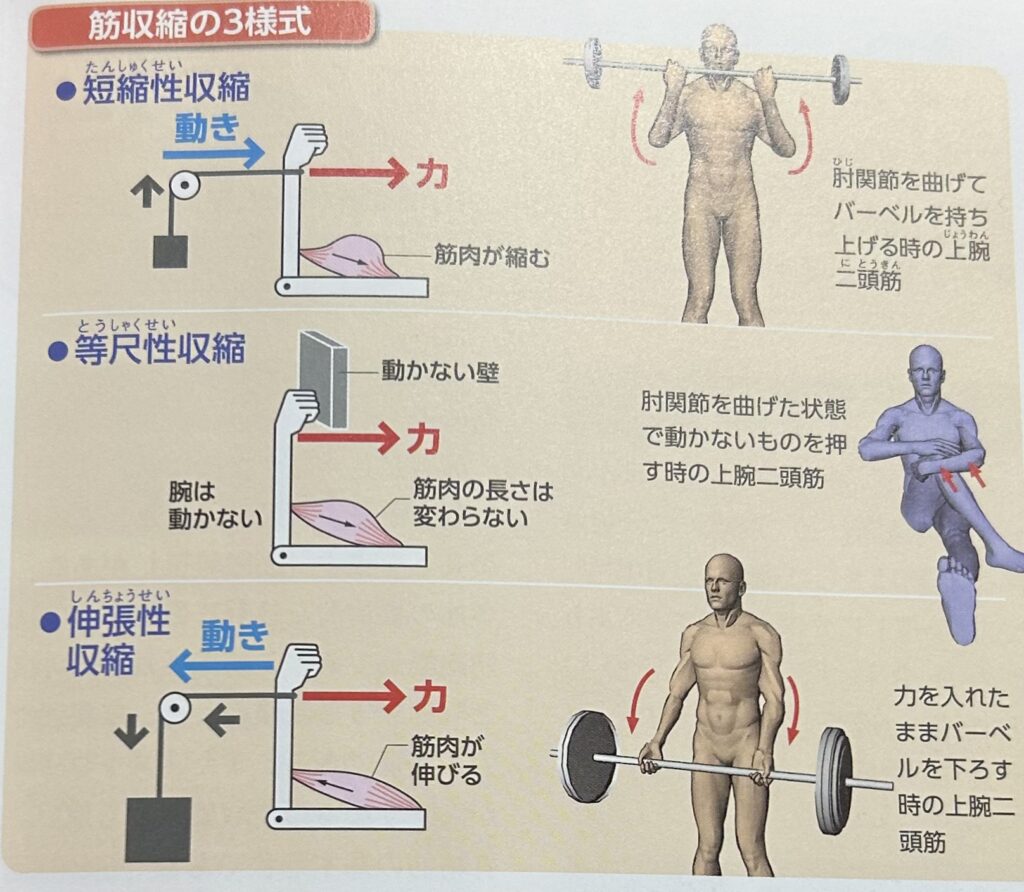

筋の収縮様式

引用:筋力アップからスポーツ動作の強化まで 筋肉の使い方・鍛え方パーフェクト事典 石井直方 監修 荒川裕志 著

筋の長さを変えない静的収縮:筋の長さが一定に保たれるため関節の運動を伴わず等尺性収縮と呼ばれます。

筋の長さの変化を生じる動的収縮:筋が短縮しながら収縮する求心性収縮(短縮性収縮)と筋が伸ばされながら収縮する遠心性収縮(伸張性収縮)があります。

動的収縮では一定の張力で収縮する等張性収縮(一定の重量を持ち上げる運動で生じます)と、一定の速度で筋が収縮する等速性収縮(一定の角速度での関節運動で生じます)があります。

筋力に影響する因子

筋断面積

骨格筋が発揮する最大筋張力と筋断面積には正の相関があると報告されています。

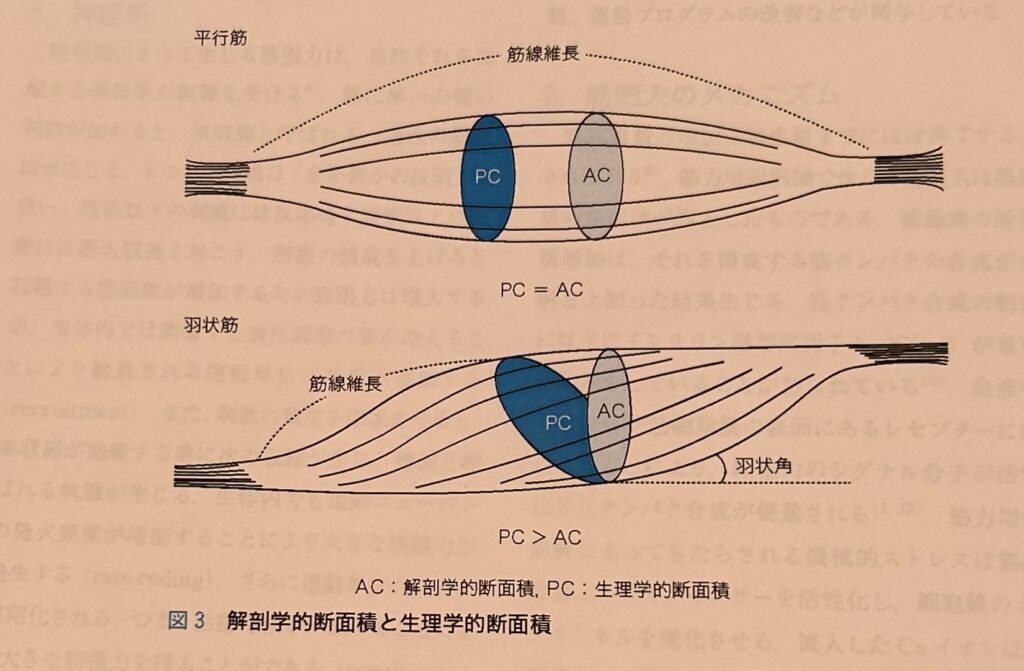

筋繊維の配列方向

平行筋(紡錘状筋)では筋の長軸方向と筋繊維の走行方向はほぼ一致するため、下位簿学的段面積と生理学的断面積は等しくなります。

羽状筋では筋繊維が筋の長軸方向に対して一定の角度で配列するため、生理学的断面積は解剖学的断面積よりも大きくなります。

したがって、同じ解剖学的段面積をもつ平行筋(紡錘状筋)と羽状筋を比較すると、より多くの筋繊維を配置できる羽状筋の方が大きな筋張力を発揮するのに有利と言えます。

筋長

筋繊維は収縮の最小単位である筋節が繰り返す構造であるため、筋繊維が長い筋ほど多くの筋節で構成されています。

筋収縮速度の点では、筋繊維長が長くできる平行筋が羽状筋よりも有利です。

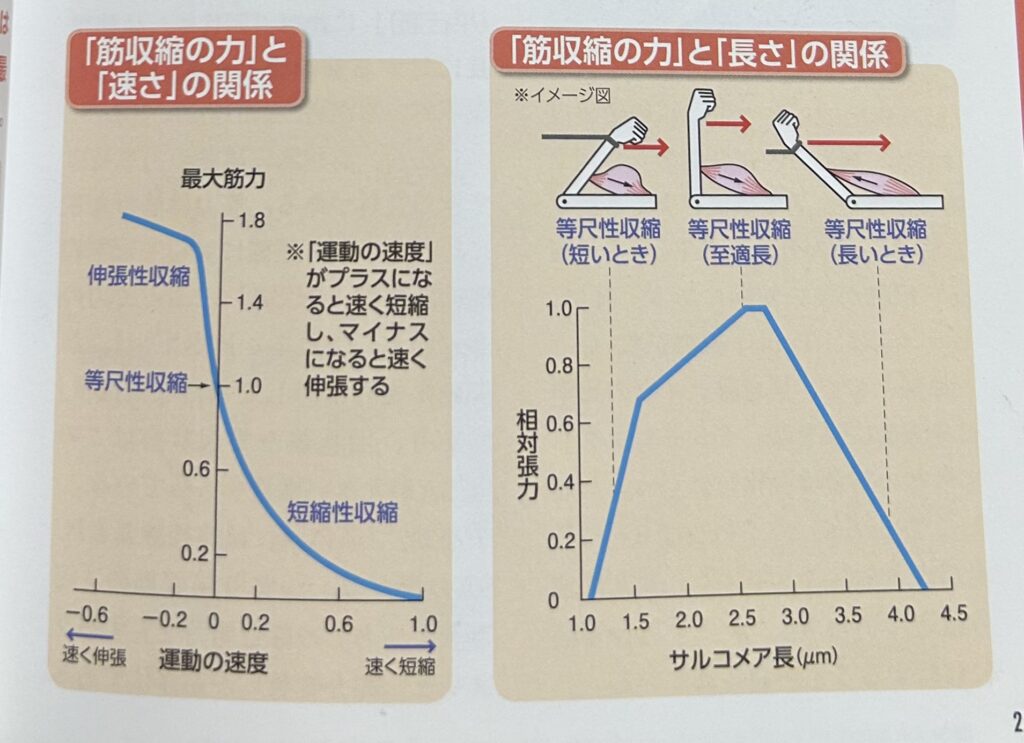

筋が発揮する張力は、筋に生じる長さが変化の影響を受けます。筋収縮によって生じる活動張力は、筋が生体内にある時の長さである自然長において最大となります。自然長により長さが減じると活動張力は徐々に減少し、自然長の60%以下では活動張力を発揮できなくなります。

逆に自然長より伸張されても活動張力は減少しますが、筋を構成する結合組織に発生する静止張力が加わるため、筋全体の張力は増大します。

関節の構造・屈曲角度

筋の付着部が関節の回転中心から遠い関節ではモーメントアームは大きくなり、同じ筋張力でも大きな関節トルクを発生することができます。

関節の屈曲角度が変化することでモーメントアームと筋長がともに変化するため、関節トルクも屈曲角度の影響を受けます。

神経系

筋収縮によって生じる筋張力は、支配する神経系の影響を当然受けます。筋に単一の短い刺激が加わると、短収縮と呼ばれる一過性の筋収縮が生じます。1つの筋繊維は『全か無かの法則』に従って、閾値以下の刺激には反応せず閾値以上の刺激には最大収縮を起こします。

刺激の強度を上げると収縮する筋繊維が増加するため筋張力は増大しますが、生体内では興奮する前角細胞の数が増えることによって動員される運動単位の総数が増加します。

また、刺激の頻度を増加させると、単位収縮が弛緩する前に次の収縮が生じ、強収と呼ばれる状態が生じます。

生体内でも運動ニューロンの発火頻度が増加することにより大きな筋張力が発生します。

筋力増強の機序

神経性要因

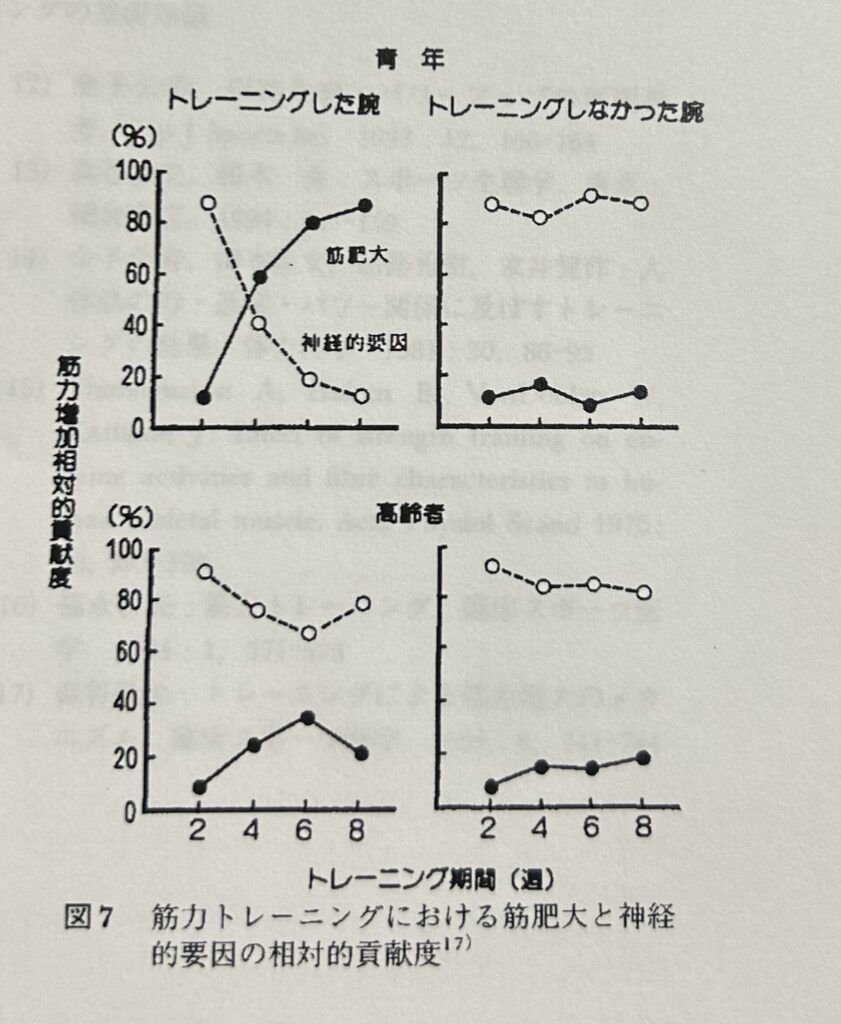

筋力トレーニングが適切な条件下で継続されれば発揮される最大筋力は経時的に増えます。筋トレ開始から約4週間以内の初期に見られる最大筋力の増加は、筋肥大を伴わないことが報告されており、結果として単位断面積あたりの筋力が増えます。

その機序としては、主に中枢神経系要因の改善によってもたらされるとされています。つまり運動単位の増加、発火頻度の増加・同期化、拮抗筋の抑制、運動プログラムの改善などが関与しています。

筋トレを始めてから約20日間は断面積の変化がほとんど見られていないが最大筋力は増加します。これは大脳の興奮水準の増加により引き起こされると文献でも報告されています。

筋肥大のメカニズム

人間の身体はストレスが加わるとそのストレスに耐えられるように適応する能力が備わっています。簡単にいうと筋肉にも大きなストレス(負荷)を繰り返し受けることでそのストレスに適応できるように大きく発達します。

筋繊維数の増加は胎生期までにほぼ終了されており、筋力トレーニング(筋力増強訓練)で生じる筋肥大は筋繊維の段面積が増大したものです。

筋繊維の断面積増加は、それを構成する筋タンパクの合成が分解を上回った結果生じます。

筋タンパク合成の制御には主にインスリン様増殖因子Ⅰ(IGF-I)が重要な働きをしていることが知られています。

血液中のIGF-Iが筋細胞膜の表面にあるレセプターに結合することにより、細胞内のシグナル分子が活性化されタンパク合成を促進されいます。

筋力増強訓練によってもたらされる機械的ストレスは筋細胞膜上のメカノセンサーを活性化し、細胞膜のカルシウムチャンネルを変化させます。

流入したカルシウムイオンは細胞内のカルシウム依存性シグナル伝達を活発にして筋タンパク合成を促進します。

筋肥大を誘発するストレス

・強い筋力(筋張力)の発揮

速筋と遅筋では速筋の方が筋肥大しやすいです。しかし人間の身体は筋張力を発揮するときに遅筋から動員する性質があるため、速筋に「ストレスを与えるためには筋肉に大きな負荷を与える必要があります。

・筋繊維の微細な損傷

大きな負荷に対して、筋肉が筋張力を発揮して収縮すると、筋肉を傷つけて損傷が生じます。この損傷は筋肉を大きくするために必要です。

・無酸素代謝の蓄積

筋肉を収縮することで乳酸や一酸化窒素といった無酸素性のエネルギー供給に伴う代謝物が体内に蓄積します。この蓄積がストレスとなり成長ホルモンやエステステロン(男性ホルモン)など筋肥大を誘発するホルモンの分泌を促します。

・筋肉を低酸素状態にする

筋肉に力を入れた状態が続くと、筋肉への酸素供給が不足し、筋肉が低酸素状態になります。酸素が足りない状態では、主に酸素を使ってエネルギー代謝を行う遅筋が動員されにくくなるので筋肥大しやすい速筋が優先的に動員されます。また、酸素不足により無酸素性代謝の蓄積も通常より多くなります。

健常筋と萎縮筋で筋肥大効果は異なる

萎縮筋に対する筋力強化訓練はわずか1週間で筋繊維横断面積の約半分を増大させる効果が考えられています。

健常筋に筋力増強訓練を行なっても1週間では筋繊維横断面積に変化を起こすことができなかったと考えられます。

高齢者と若者(大学生)の同一条件下で筋トレ行った結果

引用文献:筋力トレーニングの基礎知識ー筋力に影響する要因と筋力増加のメカニズムー市橋則明 京都大学医療技術短期大学部紀要、別冊、健康人間学(1997)

高齢者と大学生に同一条件での筋力トレーニングを行い、両群での違いを調べた報告によると、両グループいおいて有意な筋力増加が見れたそうです。しかしその生理的適応機序が異なることを明らかにしています。

トレーニング初期では、高齢者も大学生も神経的要因によって筋出力が増大しています。しかしトレーニング後期では、筋肥大による筋力増加が大学生において著名になっています。高齢者の場合、筋肥大の傾向を示すも、大部分の筋力増加が神経的要因の改善によってもたらされています。

筋力増強に影響する因子

過負荷の原則は筋力増強訓練を行う際、最も重要な原則です。

筋力増強効果を得るためには、最大筋力の2/3以上の負荷で訓練を行う必要があります。

さらに、ある特定の条件で行われた筋力増強訓練において最も高いとする特異性の原則があります。

これには筋の収縮様式による特異性(等尺性、求心性、遠心性、等張性、等速性で行われる訓練は、同じ収縮様式においても最も増強効果が高い)、負荷様式の特異性(最大負荷では最大筋力、負荷なしでは最大収縮速度、負荷30%では最大パワーへの効果が高い)、関節角度の特性(特定の角度で行われた訓練では、その角度における増強効果が高い)などがあります。

筋力増強訓練を行う際はこれらの原則を考慮して、効率的に行う必要があります。

効果的な筋トレ方法

8〜10回の反復が限界となる比較的高負荷で行う

筋トレは8〜10回が限界となる負荷で行うと、最も効率よく筋肥大効果が表れるとされています。これは反復できる最大重量の約75〜80%に相当します。このレベルの負荷で行うことが筋トレをする基本になります。

低負荷・高回数で行うと筋肥大効果を得るには効率が悪くなります。

ひとつの種目を複数セット行う

筋トレは一つの種目に対して、1セットだけではなく複数セットで行うことが基本です。セット数は3セットが基本!

反復できなくなる限界の回数まで行う

筋肥大効果を得るためには、限界の回数まで行うことが必須です。毎セット限界まで行うのがきつい人は最終セットで限界が来るように調整しても良いです。重さや回数よりも、余力を残さずに限界まで行うことが重要だと言われています。

自分も運動しているしパーソナルも受けていたにで分かるのですが、一人で限界まで追い込むのはかなり難しいと思います。一緒に頑張れるパートナーやパーソナルトレーナーに頼ることをオススメします!

セット間のインターバルは短めにする

セット間のインターバルは短めの1〜3分程度が最も効果的で、筋肥大を誘発する無酸素性代謝物の蓄積が大きくなると言われています。インターバルを短くし過ぎると、疲労の回復が追いつかずに、その後のセットで反復できる回数が減ってしまうため注意が必要です。

パーソナルトレーナーをしていた時は、お客さんができそうになかったら回数を減らしてやりました。その人に合うやり方でやって追い込んでいけば大丈夫だと思います!

反動や他部位の力を使わずに動かせる範囲いっぱい(関節をフルレンジ)に動かす

筋肉は伸ばした状態から収縮するほど、筋肉の肥大を誘発する筋損傷が起こりやすくなります。筋トレは怪我をしている場合を除き、関節を極力広く動かすことが基本です。ただし反動や他の部位を使う力を(代償動作)使うと、筋肥大効果は低くなります。

まとめ

今回筋トレの知識・メカニズムを紹介しました。

筋力を増強されるためには、

・筋肉の組織を損傷しないといけない

・代償動作(目的としている筋肉以外の筋肉を使わないように)が入らないように行う

・動かせる範囲の動きは最大限動かす

・8〜10回反復で限界がくるような負荷で行う。

・セット数は基本3セット行う

筋力トレーニングを行う際に、姿勢ややり方は正しく行えないと怪我につながったり目的としている部位に全然効かずに筋トレ効果がない場合もあります。また、一人で最初から追い込める人も少ないと思います。

私は教える側も教えられる側も両方経験していますが、なかなか一人で追い込むのは難しいです。

自分で追い込めたり正しいフォームで行えるようになるまでは専門の方に教えてもらうことをオススメします。

そして運動不足の方や運動が苦手で筋トレの知識がない人は、筋トレのマシーンを使うよりもまずは自重で行うことをオススメします。体の使い方や正しいフォームで行うようになることで怪我しない体で筋トレが行え、尚且つ効率よく筋トレで効果を得やすいからです!

不足点や難しい点もあったと思いますが、少しでも皆さんの参考になり、年を重ねても動ける体づくりや運動をしている人たちの怪我をしない体づくりやパフォーマンスをあげる参考になれば嬉しいです。

わかりやすく筋トレ方法を知りたい方におすすめの本のリンクを貼っておきます。

文献引用:

特集 筋肉と筋力増強訓練 筋力増強理論 津田瑛一 Jpn J Rehabil Med 2017

筋力増強運動の効果が出現するまでの期間は萎縮筋と健常筋とで異なる 伊東佑太、梶田知沙、粥川愛里、日柴喜雄斗 名古屋学院大学論集 医学・健康科学・スポーツ科学篤 第4巻 第1号 pp.1-9

筋力アップからスポーツ動作の強化まで 筋肉の使い方・鍛え方パーフェクト事典 石井直方 監修 荒川裕志 著

筋力トレーニングの基礎知識ー筋力に影響する要因と筋力増加のメカニズムー市橋則明 京都大学医療技術短期大学部紀要、別冊、健康人間学(1997)

基礎運動学 第6版 中村隆一、齋藤宏、長崎浩 著

リハビリテーション基礎医学 第2版 編集 上田敏、千野直一、大川嗣雄