たくさんのブログからリンちゃんブログを見ていただきありがとうございます。

私は小さい頃から食べるのが早くて、学校の昼食時間も友人との食事でも「食べるのはやっ」と言われてました。

よく噛むダイエットなど聞いたことある人は多いはず。

出来るだけ意識して気づいた時には多く噛むようにしてますが、習慣はなかなか定着しません。

”ゆっくりよく噛んで食べること』は肥満予防につながる?”という文献を読んだので皆さんの参考になればと思います!

結論

早食いと肥満の間には強い関連がある!

研究結果を総称すると早食いの人はBMI※1高く、インスリン抵抗性も高い(血糖値が下がりにくくなると、膵臓からより多くインスリンを分泌して血糖を下げようとすることです)と言われています。

過体重の人は早食いで咀嚼回数が少ないそうです。

つまり、早食いの人は肥満の人が多く、太りやすいということです。

よく噛んで食べることにより満腹感が得られやすく、食べ過ぎを防ぎます。また、よく噛むことで血糖値上昇を抑えることができ、生活習慣病の予防やダイエット効果があります。

※1)BMIとは「Body Mass Index」の略で、肥満度を示す国際的な基準。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 理想的なBMIは22です。

早食いについて

早食いの原因

・忙しくて時間に追われている

・幼少期などクセになっている

どうしても忙しかったり、癖で早食いになっている人が多いと思います。

よく噛んで食べた方が良いのはわかっているけど・・・。習慣化していることを変えるのにはかなり時間と意識づけが大切です。

早食いのデメリット

・食べすぎてしまう

・血糖値が急上昇する

・インスリン抵抗性が高い

・消化器管に負担がかかる

・糖尿病リスクが上がる(生活習慣病)

・体重増加

文献紹介

今後の本分野における研究進展に資するため、以下の点について文献レビューを行ったそうです。

•早食いと肥満の間に関係があるのか?を調査した研究

•食べる早さをゆっくりにして早食いの是正(悪い点や不都合な点を改めて正すこと)を図ることが肥満解消につながるのか?を調査した研究

•方法はPtbMed、医中誌、CiNiiなどの文献データベースとハンドサーチを主体に文献収集。

結果

下記の文献結果をまとめると、

早食いの人は、そうでない人に比べて2倍も肥満リスクが上がり、どの文献結果も肥満度を示すBMIの値が高かったと報告されています。

また、早食いの人は食べ物をよく噛んでないまま飲み込んでいる人が多く血糖値が高く、HbA1c(全身に酸素を運ぶヘモグロビンが、血液中の糖分と結びついたもの)が高いと報告しています。

これは、糖尿病になるリスクがかなり高くなります。

さらに早食いで、お腹いっぱいに食べてしまう人は約3.5倍の肥満リスクがあることが確認されています。

これは子供も関係なく、子供でも早食いでよく噛まない子は太っている子が多いそうです。

早食いでお腹いっぱい食べる人は太っている可能性が高い!ということです。

早食いと肥満は強い関連が認められたと言えます。

Otsukaら(2006)

某自治体職員男性3737人、女性1005人に対して食べる早さと、現在のBMIおよび20歳から現在までのBMI変化量との関係を分析した結果BMIおよびBMI増加量ともに「早食い」であるほど高値を示した。さらに生活習慣病等を調査した重回帰分析により、男女のBMI.BMI変化量と食べる早さをみたところ、両者は強い正しいの関係を示した。なおは、(2008)同じ集団を対象とした分析において、早食いの群はインスリン抵抗性が高いことも示した。

Maruyamaら(2008)

秋田県井川市とと大阪府八尾市に在住する成人3387人を対象にした疫学調査で「早食い」かつ「お腹いっぱい食べる」か否かを横断的に分析した結果、「早食い」かつ「お腹いっぱい食べる」群はそうでない群に比べてBMIが高値を示した。この調査を3年追加調査したところ、している。

虎ノ門病院健康管理センターのドッグ健診者15900人に対する調査で早食いの人はそうでない人に比べ肥満リスクが約2倍、さらに満腹まで食べる人は約3.5倍の肥満リスクがあることが確認されている。

Sasaki(2003)らは18才1659名食行動とBMIの関連について横断調査を行い、早食いですある程BMIが高値を示した。(2000)は女性169名に対して肥満度と食習慣の関連について横断調査を実施し、早食いと回答した群はそうでない群に比べてBMIが有意に高かった(216VS20.4)と報告。

内野ら(2005)は、若い成人483名に対して咀嚼習慣•回数と血糖値との関連について分析。普段よく噛む咀嚼習慣を有している対象者は、粗噛みの咀嚼習慣をもつ群に比べ昼食後の血糖値が低い。

中村ら(1986)

聖マリアンナ医科大学病院の受診患者に対して行った調査では、インスリン非依存型糖尿病または耐糖能異常の過体重者における摂食行動を対照者(人間ドックを受診した標準域体重者で血圧・血液生化学値異常なし)と比較した結果、過体重者は標準体重者に比べ男女ともに咀嚼回数が少なかった。

鈴木ら(1986)

糖尿病患者92名を対象に関するアンケート調査を実施し肥満度とHbA1C(血流に乗って全身に酸素を運ぶヘモグロビンが、血液中の糖分と結びついたもの)との関係を横断的に検討。結果早食い患者は肥満度が有意に高いこと、咀嚼回数が少ない患者は肥満度とHbA1Cが有意に高かったことが明らかになり、糖尿病のコントロールを良好に保つため食習慣として「食事1口当たり10回以上噛み、20分以上かけて食べる」ことが規則正しい食生活等と並んで重要であると考察。

小学生を対象とした調査でも肥満郡では食事が早い、食物をあまり噛まない傾向があることを示されたが優位差は認められなかった。

柳澤らは大学の口腔外科系講坐医局員67名に対して「一口30回咀嚼」を3ヶ月間実施した。3カ月後における体重・BMI・腹囲と血液検査値の変化をみた。男性はBMI・腹囲の有意な減少が認められた。女性は腹囲の有意な減少が認められた。終了後も約半数が「一口20回咀嚼」を実施。健康に対する意識が好転したことが確認された。退院後も減量できた群は咀嚼行動が有意な改善を示し満腹感も有意に回復していたことを示した。

Andradeら(2008)

遅く食べる条件は速く食べる条件に比べて摂取エネルギーが少なく飽食度が高いことが示された。

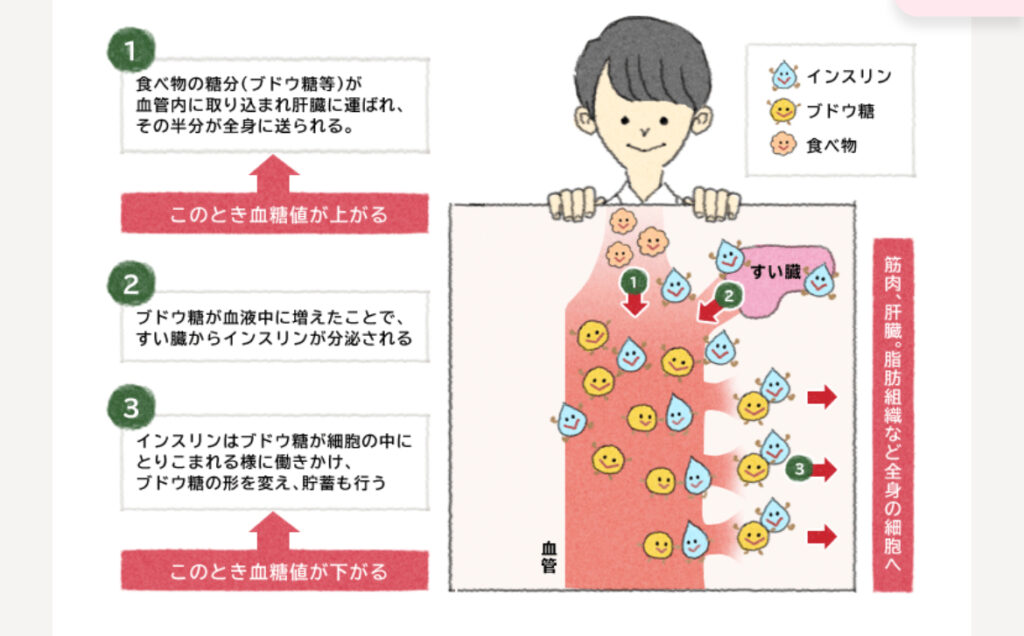

血糖値の上がる仕組みー噛まない人の急上昇での影響ー

血糖値は食事で摂取した糖質が消化酵素によって分解されて、血中に取り込まれることで上がります。

血糖が上がると膵臓からインスリンが分泌されます。

食事で摂取した糖質がブドウ糖などに分解肝臓や筋肉、脂肪細胞などの細胞に取り込まれるため食事前の値まで下がります。

大塚製薬 体内での血糖値上昇のメカニズム https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/glycemic-index/glucose-level/#:~:text=血糖値は食べるたびに上昇&text=食事や間食をすると,値が低下しません%E3%80%82

血糖値が急上昇すると、インスリンが通常よりも多く分泌されます。インスリンは脂肪合成を高めて脂肪分解を抑制する作用を持っているので組織に脂肪が溜まりやすくなります。

よく噛んで食べない人は、血糖が急上昇し、インスリン抵抗性が高くなるため組織に脂肪を貯まりやすくしてしまうことになり結果太ってしまうと言うことです。

早食いを防ぐよく噛んで食べるために実践していたこと!

上記の文献の中でもよく噛んで食べることを意識することで体重・BMI(肥満度を示す値)・腹囲に変化があり、一口30回を意識して噛むように実施後有意に減少したと述べられています。

その後も一口20回噛んで食べることを継続した結果、満腹感も回復したと報告されています。

つまり、意識して1口20〜30回噛んで食べることにより体重・BMI(肥満度を示す値)・腹囲が減り痩せられるといことです。

早食いの私が意識してやっていること

早食いダメなのはわかっているんだよねぇ。最初のうちは意識してできるけど、だんだん忘れてくるよねぇ・・・。

早食いはダメなのも分かっているけど、なかなか習慣化しない人は私が意識してやっていたことを試してみてください。

⬛︎ 食べ始めの一口目を50〜60回噛んで飲み込む。

一口目をなるべく長く噛むように意識して食べるようにしています。最初のうちは20回頑張ってゆっくり食べるようにしますが、その後がなかなか続かないです。なので食べ始めだけ意識してやってみるようにしています。

もちろん、20回意識してできる人はその都度ゆっくり時間をかけて噛んで食べることをオススメします!

最初の一口を意識して多く噛むことで唾液もたくさん出ます。最初に意識して多く噛んで飲み込むので満腹感も得られやすく、食べる量が減りました。

前は定食ご飯大盛りを頼んでいましたが、今では普通盛りで足りています。

⬛︎ あまり噛まないでいいようなお粥やうどんなどを避ける。

やはりしっかり噛めることが大切です。お粥などは噛まないまま飲み込んでしまうので、結果胃に負担がかかってしまうと専門の方に言われました。※体調不良時は別です。

なので、できるだけ食べ応えのあるようなものを買って食べるようにしています。

お粥やうどんなど噛む回数が少ない食べ物は、よく噛んで食べるように意識するようにしています。

・ヨーグルトには、ナッツ系を入れる。

・お粥は普通だきへ

・プロテンイは辞めて噛んで食べれるタンパク質系(納豆や魚、お肉)にする。

変更してからは、調子も良く噛んで食べることを意識して、満腹感も得られやすく生理前の暴食時も前に比べて食べる量が減りました。

食べる量が減ったので体重にも変化あり一年で10キロ減量し今でもキープできています。

⬛︎ 消化に悪いものは避ける。

玄米はダイエットに良いとされていますが、よく噛んで食べれない人は消化に良いものの方が胃腸に負担が少なくなるので消化に良いものを食べるようにしましょう。

消化に悪い食べ物:脂肪の多い揚げ物や脂身の多い肉や魚、繊維の多いもの(牛蒡やとうもろこし、こんにゃく、豆類など)、刺激の強いものや甘い菓子パンやお菓子など

玄米やゆで卵なども体に良いと言われていますが、専門家の人に消化が悪いから消化系の弱い人は避けたほうが良いとアドバイスをもらいました!

是非、早食いの人は一度試してみてください。

満腹感が得られやすくなるので食べ過ぎることが減ります。

食べ過ぎ防止ができることで体重も減ります。また、胃腸の負担を減らすことでゲップが出にくくなりました。

まとめ

よく噛んで食べることで肥満予防ができます。

つまりダイエットに有効的なことがわかります!

実際にダイエット開始からよく噛んで食べるように心がけて満腹感が得やすいので食べ過ぎることが減りました。また、少しづつ体重も減ってきています。

一口20〜30回を毎回は意識して私はできないので、一口目は30回以上噛んだり、気づいた時は20回噛むようにしています。

また、よく噛むことで血糖値上昇も抑えることができるので生活習慣予防や健康づくりにも大切!

ゆっくり噛んで食べることを意識して、ダイエット、肥満予防・健康づくりに活かしていきましょう!

引用文献:「ゆっくりとよく噛んで食べること」は肥満予防につながるか?

大塚製薬 体内での血糖値上昇のメカニズム